脳出血を患い、寝たきりの状態になってしまうと、多くの方が「この先の生活はどうなるのだろう?」と不安に思います。余命や回復の可能性は一体どれほどあるのでしょうか?

この記事では、脳出血で寝たきりになった場合の余命や、今後の生活の展望について詳しく解説します。必要な情報をしっかりと手に入れて、適切なケアやサポートを受ける手助けとしてください。

脳出血で寝たきりになった場合 平均的な余命

栃木県内のある研究機関によると、5081人を対象とした結果、脳卒中全体の5年の生存率は62.3%。

病状別だと脳出血の5年生存率は57.9%となっています。

また、死亡された方々は、1回目の発症から30日以内に脳出血を再発した特徴がありました。※2

脳出血は、5年生存率は高いものの、30日以内に再発すると危険度が高いということです。

1回目の発症で、助かったその後は?再発の可能性はあるのでしょうか?

※2 今井明、鈴木ひろみなど他

脳卒中患者の生命予後と死因の5年間にわたる観察研究: 栃木県の調査結果とアメリカの報告との比較2010年32巻

脳出血の再発の可能性と予防

再発の可能性はあります。1回目の発症から1年以内は12%、5年以内だと35%ですが、

10年以内になると55.6%と高い発生率となっています。(※1)

1回目が軽度の後遺症で済んだとしても、10年以内の再発率が高いことを見れば、

再発防止が今後の余命を左右すると言えるのかもしれません。

予防としては、危険要因とされる糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病に気を付けましょう。

筆者は「脳出血は一度切れたら、2回目もなりやすい」そう言われたことがあります。

実際、父は倒れる前に糖尿病を患い、1回目の発症から約10年後に2回目の脳出血で倒れました。

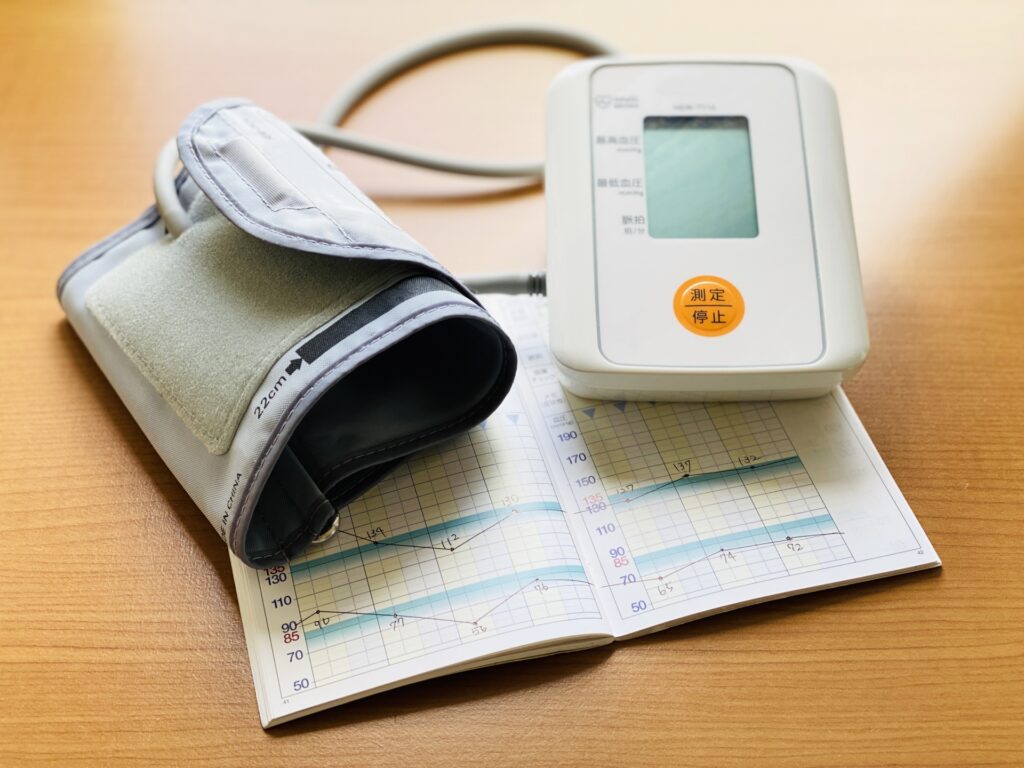

予防には血圧の管理を

脳卒中の原因は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病です。

中でも高血圧は一番の危険要因とされており、再発の予防としては「血圧の管理」がとても大切です。

140/90mmHg以下を目安とし、食事管理と自宅での血圧チェックも重要になります。

父も50代、60代の2回発症していますが、倒れる直前まで高血圧でした。

一回目は、若かったせいか事後の経過もよく、手足もぎこちない程度。酷かったのは2回目です。

医師から「今夜が山です」と言われ覚悟をしましたが、なんとか持ちこたえ家族も心からホッとしたのを覚えています。

その後、母は高血圧を避けるため、食事管理を徹底しました。当時は、今のような塩分を測るグッズも少なく、おかずや果物、材料すべてのグラムを測りカロリーを計算。

「ご飯は〇グラムでお願いね!」と言われるほどでした。また、自宅用に血圧測定器も数個購入しました。

今でも父は、血圧計を自分で腕に巻いて、毎日測定している程です。

ご自宅での塩分管理も骨が折れますよね。こんな便利グッズも使ってみてください。

TANITA 塩分計(しおみスプーン)

3,300円

塩分濃度を簡単にチェックできる塩分計です。塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすめ。60℃~80℃の範囲で測定できます。防滴機能。電池寿命は1回10秒の使用で約2000回使用できます。

※1 厚生労働省 脳卒中に係るワーキンググループ 2017年2月3日

回復の見込み

よほど重度の後遺症でない限り、回復の見込みはあります。

一度倒れて、身体を動かさない時間が多くなると、心も身体も機能が低下してしまいます。

さらに、神経は一定期間を過ぎると回復しないため、寝たきりの状態が続けば、傷ついた神経も回復の可能性が低くなってしまいます。

時間を置けば置くほど回復のチャンスを逃してしまうのです。

後遺症の度合いは、脳の損傷などによっても違いますが、回復具合によってそれぞれに合ったリハビリが必要となるでしょう。

在宅で家族ができること

回復期間に入って、退院までは発症から約150日、高次脳機能障害があっても180日と言われています。

限られた期間のうちに、ご家族は在宅介護の準備をしましょう。

では、何をすればよいのでしょうか?大きく分けると3つあります。

①共に介護をサポートしてくれるケアマネージャーを見つけること

②生活環境を整える

③リハビリと精神的な支え

① 介護のプロ「ケアマネージャー」を紹介してもらう

まずは、家族介護の強い味方であり、介護のプロである「ケアマネージャー」さんを探すことから始めましょう!

介護ベットなど、必要なものはレンタルできる物もあります。また、介護のために自宅のリフォームが必要となっても、費用軽減の知識も持っています。

あらゆる相談を聞いてくれるので、真っ先にケアマネージャーさんを見つけましょう。

高齢者関係の専門相談所である「地域包括支援センター」や「役所の福祉課」などで紹介してくれます。

地域包括支援センターが近くにない場合は、お住まいの役所の高齢課や福祉課などに聞いてみましょう。

ケアマネジャーさんと共に、必要な介護用品の手配から、介護計画、介護保険の使い方まで、二人三脚で自宅介護をしていきましょう。

② 生活環境を整える

ケアマネージャーさんが決まったら、介護保険を利用するためにも「要介護認定」を取得し、介護用のベットや、車いすなど在宅介護に必要なものを揃えましょう。

場合によっては、自宅のリフォームが必要なこともあります。バリアフリーにしたり、手すりを設置するなどです。

生活環境を整えるために必要なことは4つ。

①要介護認定の取得

②介護用品を揃える

③食事の管理(再発防止)

④リハビリ

ひとつずつ見ていきましょう。

【重要】要介護認定の取得

まずは介護認定を取りましょう。申請できる人は厚生労働省が定めた下記に該当する人や団体のみです。

ご家族でも申請はできますが、本人が住んでいる市町村での申請となります。

家族が遠方の場合や、書類の不備などで二度手間にならないためにも、ケアマネージャーを通して申請してもらうのがいいでしょう。

①本人

②家族

③居宅介護支援事業所

④地域包括支援センター

⑤社会保険労務士など

介護用品

寝たきりとなると、ベットからの移動や、車いすなど様々なものが必要です。

取り急ぎ必要なものとしては、

〇介護ベット

〇車いす

〇おむつなどの衛生用品

〇介護用の靴や杖などの備品

でも、安心してください。「何が必要なのか?」ケアマネージャーさんも一緒に考え、提案してくれます。

すぐに用意できる便利グッズとしては、下記のようなものもあります。

移乗用ボード

(イージーモーション)

17,600円

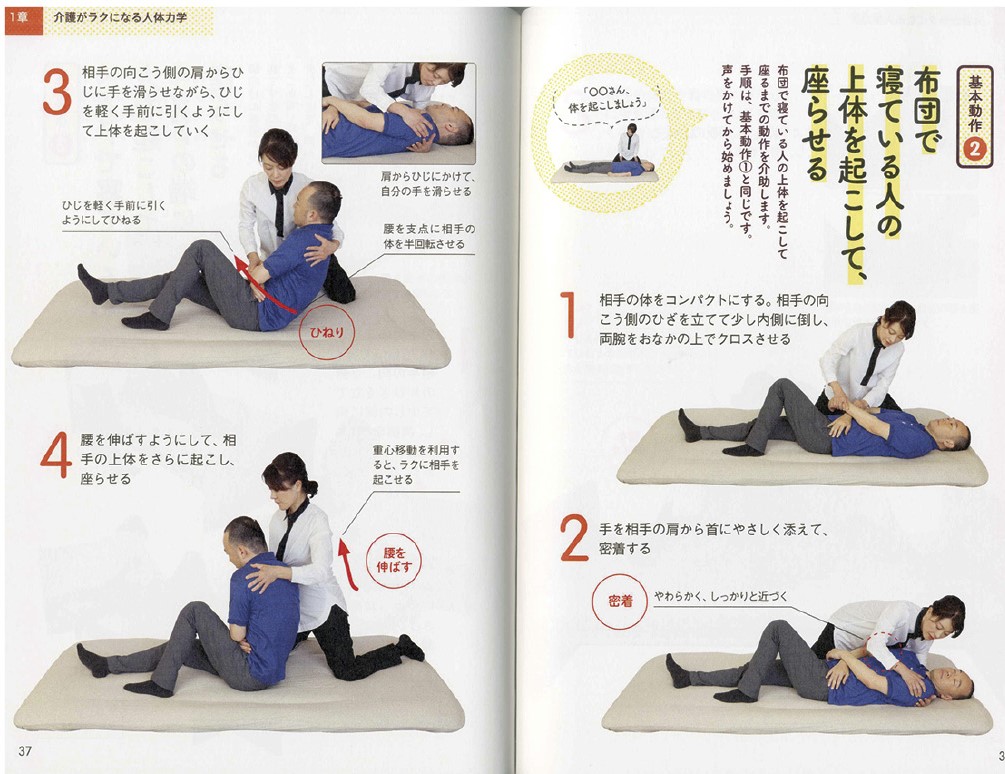

車いすからベットへの行き来の際に、身体をスライドさせるボードです。ベットと車いすの間においてボードの上に身体を滑らせる補助具。介護に必要な人体力学だけでも移動できますが、不慣れの時や、力のない高齢者が身体を持ち上げるときに手助けしてくれます。

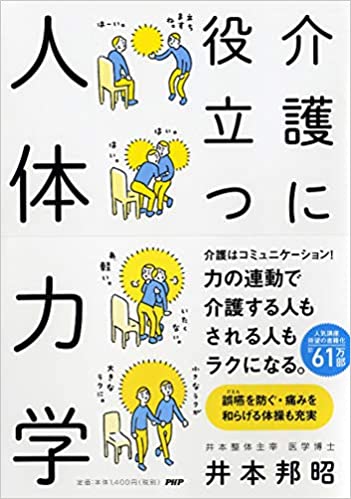

さらに、自宅に専門書を一冊常備することをおすすめします。

困ったときの教科書代わりです。

筆者は、分かった【つもり】で失敗したことがあります。

人の身体は思った以上に重く、父を支えきれず、ベットに倒れこんだことがあります。過信は禁物ですね。

介護に役立つ人体力学

1,540円

力任せに持ち上げたりすると相手にも大きな負担となります。相手との距離や、ねじりなどを連動させ、負担が少なく、楽に移動させる方法などを解説。誤嚥防止の運動まで説明してくれています。文字よりも写真が多く、初心者さんでもすぐできます。

介護する人、される人がラクになるのを助ける教科書のような一冊。おすすめです。

食事

再発防止のために、食事の管理も必要となります。危険要因とされる生活習慣病を防ぐために、減塩にしたり、高カロリーにならないよう配慮も必要ですよね。

食事で特に心配なのが誤嚥(ごえん)です。寝たきりとなると筋力も弱まっており、飲み込む力も弱くなります。後遺症の度合いも人それぞれです。食事の介助のやり方も、回復の具合によって変わってくるでしょう。

介護士さんやリハビリの専門家など、プロフェッショナルと共に、根気強く続けてください。

【食事の介助方法】

● 背中の角度(リクライニング)は45度~80度

● 背中とベットに手を入れて一度なでる(首から腰までをなでるイメージ)

↑ これをしないで、ベットをリクライニングしただけだと息苦しくなります。

● 顎を引いた姿勢

● 口の少し下あたりにスプーンを持っていく

「食べる」介護のきほん

1,650円

食事場面での困り事への対応、誤嚥予防のポイント、家庭でできる口腔ケアまで「介護する人」の実情もふまえたノウハウや考え方を提案します。

●第1章:「食べる楽しみ」を維持するために知っておきたいこと

●第2章:食事中のこんな「困った」ありませんか?

●第3章:食事の「困った」は姿勢で改善できる

●第4章:家庭でどこまでできる? 現実的な口腔ケア

●第5章:噛む・飲み込む力を高めて病気予防

③ リハビリと精神的な支え

専門の施設や理学療法士と共に、通所しながらリハビリされる方も多いかと思います。ただ、「その時だけ身体を動かす」では、時間にも限りがあります。

後遺症で麻痺が残ると、麻痺してない部分を酷使してしまい、時間の経過とともに身体も硬くなってしまいます。様々なサービスを組み合わせたり、自宅でも出来る範囲でリハビリ時間を増やす必要があります。

では、自宅ではどんなことがリハビリになるのか?些細なことで構いません。例えば、スプーンを握るだけでも十分なリハビリになります。腕を上げる、口元まで持っていく、最初はそれでいいんです。

出来たらうんと褒めてあげること。これはとても大切です。長続きのコツは「褒めること」ではないかな?と思います。

父は、スプーンを握れるようになること、自力で立ち上がることを目標に掲げました。言葉にするのは簡単ですが、倒れて寝たきりの状態から、麻痺の身体では、相当辛かったことと思います。

まわらない口で

「絶対に死なない!」

「こんなんで死んでたまるか!」

毎日のように口にしていました。私たちが普通にできるどんな些細なことも、言葉にして口やあごを動かすこと、これも立派なリハビリなんです。それが愚痴であっても、言葉をつむぐことは麻痺した身体では当たり前ではないんです。

すごい事なんだと、ご家族は褒めてあげてください。

それでも、介護のストレスで辛いときは、吐き出してください。キャプスには匿名の掲示板があります。名前は公開されません。日々の愚痴や思いをつぶやいていいんです。

辛い思いをしているかもしれない、そんな貴方のために作りました。みんな介護者です。共感してくれるひとはきっといます。遠慮せずに是非、利用してみてくださいね。

まとめ

脳出血で倒れたら、将来も不安になります。ただ、5年生存率は57.9%と、決して低くはありません。

再発防止のためにできることはたくさんあります。生活習慣病の予防や、血圧、食事にも気を配りましょう。

家族ができることは

①ケアマネージャーを見つけること

②生活環境を整える

③リハビリと精神的な支え

周りの専門家や家族で協力しながら、根気強く介護をしてあげてください。倒れた本人も辛いですが、支えるご家族の心の健康も大切ではないかな?と思います。ご家族が健やかであることが、倒れたご本人を支えることに直結するのだと思います。

キャプスでは、介護を頑張る人たちへ様々なサービスも行っています。

看護婦さんがお手伝いしてくれるものや、介護に必要な便利グッズまで。よろしければ覗いてみてください。

また、私たちキャプスには介護や看護師の有資格者など、専門家が多数在籍しています。公式LINEでは、それぞれの専門家たちが、出来る限り質問にお答えいたします。もちろん無料です。

「脳出血の親の介護が限界、どうしたらいいの」「聞いてみてもいいのかな」

相談していいんです。怖がらず、介護の第一歩は「相談」から始まります。そんな方も是非、公式LINEをご登録くださいませ。

投稿者プロフィール

-

元銀行員。40代副業ライター。

得意分野は介護と金融

時々犬(愛犬家・証券外務員2種保有)

脳卒中による半身麻痺、

大腸がんなど病気のオンパレードで

認知症状も増えてきた父親の介護を

10年以上やっています。

モットーは「毎日明るく」マンガと小説好き。

介護ストレスと上手に付き合っています。

コメント