親の介護が始まると、想像以上に日常が変わります。特に在宅介護では、介護者が生活のすべてを担うことになり、心身ともに負担が大きくなりがちです。では、実際に在宅介護を経験している人たちは、どんなことを「大変だ」と感じているのでしょうか?

この記事では、「在宅 介護 大変 な こと ランキング」をテーマに、40〜50代の介護経験者1100人へのアンケート結果をもとに、上位4つの悩みとその対処法を紹介します。

第1位:コミュニケーションの難しさ

在宅介護で最も多くの人が「大変」と感じているのが、介護を受ける相手とのコミュニケーションです。

- 言いたいことが伝わらない

- 何をしても怒られる

- 相手が満足してくれない

- 話を聞いてくれない

血縁があっても、介護の場面では感情のすれ違いが起こりやすく、特に認知症がある場合は意思疎通が困難になります。介護者側の価値観を押しつけてしまうと、衝突が生まれやすくなります。

対処法のヒント

- 相手の目線で考えることを意識する

- 否定せず、まずは受け止める

- ゆっくり話す、簡単な言葉に置き換える

- 相手にとっての“メリット”を伝える言い方にする

例:「お弁当を頼みたい」と言われたら、「高齢者向けの栄養バランスがいいお弁当があるよ。私たちが帰る前に食べられるから安心だね」と伝えると、納得してもらいやすくなります。

第2位:排泄の介助

次に多かったのが、排泄に関する介助です。特に男性介護者にとっては、心理的なハードルが高いと感じる人が多いようです。

- おむつ交換の抵抗感

- 尿漏れや臭いへの対応

- 夜間のトイレ介助による睡眠不足

排泄介助は、介護者の精神的・肉体的な負担が大きく、介護の継続に影響する要因のひとつです。

対処法のヒント

- 尿量に応じた介護用品を選ぶ(例:トレーニングパンツ、リハビリパンツ)

- 消臭スプレーや防水シーツなどの補助用品を活用

- 夜間は吸収力の高いおむつを使用し、介助回数を減らす

介護用品の進化により、負担を軽減できるアイテムが増えています。相手の状態に合わせて、最適な組み合わせを見つけましょう。

第3位:精神的な負担

特に女性介護者に多かったのが、精神的な疲労です。

- 自分の時間がない

- 感情のコントロールが難しい

- 孤独感や閉塞感を感じる

介護は「終わりが見えない」ことが多く、日々の積み重ねが心をすり減らしていきます。介護者自身のケアが後回しになりがちですが、心の健康を守ることは介護を続けるための土台です。

対処法のヒント

- 介護サービスを利用して、相手と離れる時間を作る

- 週1回でも、月1回でも「自分の時間」を確保する

- SNSや掲示板で同じ悩みを持つ人とつながる

- 感情を吐き出せる場を持つ(例:匿名相談、日記)

「無理やりでも自分の時間を作らないと、心が壊れる」——10年以上在宅介護を続けた方の言葉です。

第4位:時間のやりくり

介護は「相手の都合に合わせる」ことが基本になるため、自分の予定が後回しになりがちです。

- 通院の付き添いで仕事を休む

- 買い物や家事の時間が取れない

- 子どもの用事と重なってパンクする

「1日24時間じゃ足りない」と感じる介護者は少なくありません。

対処法のヒント

- デイサービスや訪問介護を活用して、介護時間を分散

- 病院の付き添いはヘルパーに依頼することも可能

- 家族や親族に少しでも手伝ってもらう

介護サービスを使えば、介護者が自分の用事を済ませる時間を確保できます。「全部自分でやらなきゃ」と思わず、頼れるものは積極的に使いましょう。

介護の悩みは、ひとりで抱え込まないで

アンケートでは、介護の悩みを「一人で抱えてしまう」と答えた人が約8割にのぼりました。特に女性は「誰にも言えない」「我慢するしかない」と感じやすい傾向があります。

しかし、今はSNSや掲示板、LINE相談など、匿名で気軽に話せる場も増えています。同じ悩みを持つ人とつながることで、気持ちが軽くなることもあります。

まとめ|在宅介護で大変なことランキングとその乗り越え方

「在宅介護で大変なこと」の上位には、コミュニケーション・排泄介助・精神的負担・時間のやりくりといった、介護者の生活に深く関わる悩みが並びました。

どれも簡単に解決できるものではありませんが、介護用品やサービスの活用、家族との協力、そして「自分の時間を守る」意識が、負担を軽減する鍵になります。

介護は一人で抱え込むものではありません。あなたの心と体を守るためにも、できることから少しずつ工夫していきましょう。

介護関連のおすすめの本

マンガでわかる!認知症の人が見ている世界2

認知症の人が、どんな目線でものを考えているのか?認知症の不可解な行動原理を、漫画で分かりやすく描かれています。

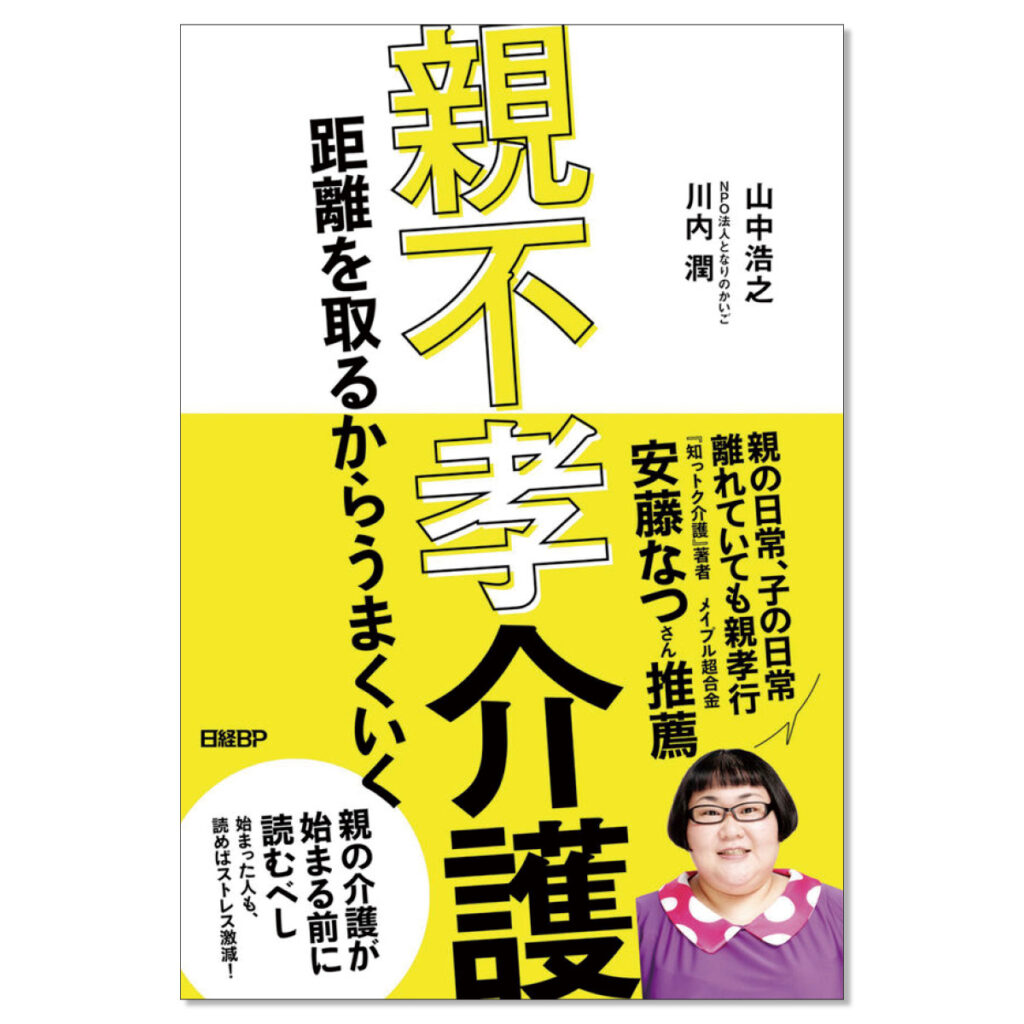

親不孝介護 距離を取るからうまくいく

「長男だから、親を引き取るか実家に帰らないと」「家族全員で、親を支えてあげないと」「

親のリハビリ、本人のために頑張らせないと」「親が施設に入ったら、せめて、まめに顔を見せに行かないと」そんなものは必要なし!

「親と距離を取るから、介護はうまくいく」。

一見、親不孝と思われそうなスタンスが、介護する側の会社員や家族を、そしてなにより介護される親をラクにしていきます。

こちらの記事もおすすめ

投稿者プロフィール

-

元銀行員。40代副業ライター。

得意分野は介護と金融

時々犬(愛犬家・証券外務員2種保有)

脳卒中による半身麻痺、

大腸がんなど病気のオンパレードで

認知症状も増えてきた父親の介護を

10年以上やっています。

モットーは「毎日明るく」マンガと小説好き。

介護ストレスと上手に付き合っています。

コメント