認知症の人と関わっていくうえで知っておきたい情報の一つが、認知症の進行段階や進行スピードです。脳の障害によって認知症は種類が異なりますが、その経過段階も異なります。

この記事では、認知症の疾患ごとに経過・症状、進行を緩やかにする生活方法などを解説していきます。

認知症の進行段階

認知症はどのように進行していくのでしょうか。

認知症は前兆、初期、中期、末期と症状が進行していき、重度化するにつれてさまざまな症状が現れるようになります。

そこでここでは、進行段階にわけて症状を解説していきます。

前兆

日常生活に支障はないものの、もの忘れをするようになります。

「歳のせいだろう」と見過ごされがちですが、既に認知症の前兆である可能性があります。

加齢によるもの忘れと、認知症によるもの忘れの違いは、「一部か全体か」です。「昨日の夕食何食べたっけ?」ではなく「昨日の朝から何も食べていない」となった場合は病院に行くタイミングだと思いましょう。

初期

直前まで話していたことを忘れてしまったり、勘違いが目立つようになります。また曜日や日付がわからなくなることもあります。

さらに無気力になることが増え、趣味をやらなくなったり、ものごとを面倒くさがるようになります。本人にとっては、これまでできていたことができなくなるのはとてもつらい時期かもしれません。

また、できないことが増えるにつれて自信を失い、感情表現が乏しくなったり、意欲の減退がみられることもあります。

そのため、認知症ではなくうつ病を疑われることも少なくありません。

認知症として大変で苦しい時期です。本人を否定しない・怒らない・焦らないなどよく言われますが、実際介護をしていると「なぜ、出来ない」「なぜ、そんなことするの」と言いたくなります。この時期で大事なのは、出来るだけ別々に過ごす時間を作ることです。

介護保険を利用してプロの力を十分に利用しましょう。

中期

認識力や記憶力に著しい低下がみられるようになります。

言われたことを理解できなくなったり、自分が今いる場所がわからないなど場所に関する認識力の低下がみられるようになります。新しい出来事が覚えられなくなり、初期には役立ったメモ書きもその存在自体を忘れてしまいます。

認知症中期では、自立した生活を送ることが困難になってきます。

独居をしていたり、家族や周囲の協力を得られない場合には、施設やグループホームなどといった介護施設への入所の検討が必要になるかもしれません。

在宅介護の限界を見極める時期になります。家族や親戚など大事な人たちと何回も話をして下さい。今までの事情など全部話して分かってもらいましょう。

末期

末期になると、生活のすべてにおいて介助が必要になります。

コミュニケーションを取ることが困難になり、言葉の理解が全くできなくなることもあります。 失禁や筋固縮(筋肉がこわばる)などの症状が出たり、嚥下障害(食事を飲み込めない)になったりします。

また、歩行障害や運動障害もみられるようになり、ほとんどの時間をベッド上で過ごすか、少しずつ寝たきり状態になることも。

訪問看護や訪問診療などの医療系のサービスが必要になります。在宅での看取りなどについてもアドバイスが貰えます。意向をきちんと伝えることができるようにご家族と話し合っておきましょう。

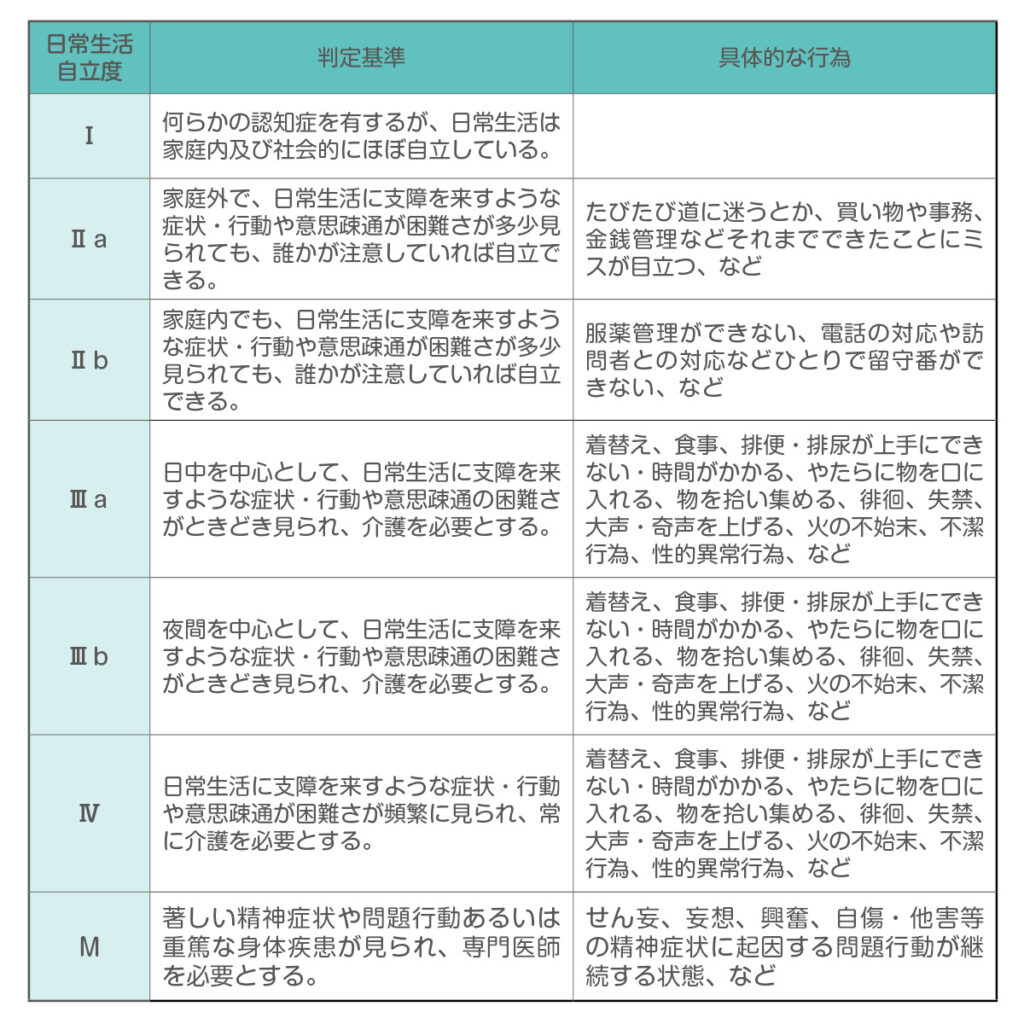

認知症高齢者の日常生活自立度について

認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準は、認知症と診断された高齢者の症状・行動を見て、どのくらい自立した生活を送れているかを判定するものです。医者が認知症を判定する場合によく使います。紹介状や診断書に書いてあることが多いので内容を知っておくといいですよ。

下に認知症高齢者の日常生活自立度基準表を付けています。

厚労省HPの資料を参考に作成

認知症の種類別の進行の仕方

ここでは、アルツハイマー型認知症・血管性認知症・レビー小体型認知症・前頭側頭型認知症の4種類の進行の仕方について説明します。

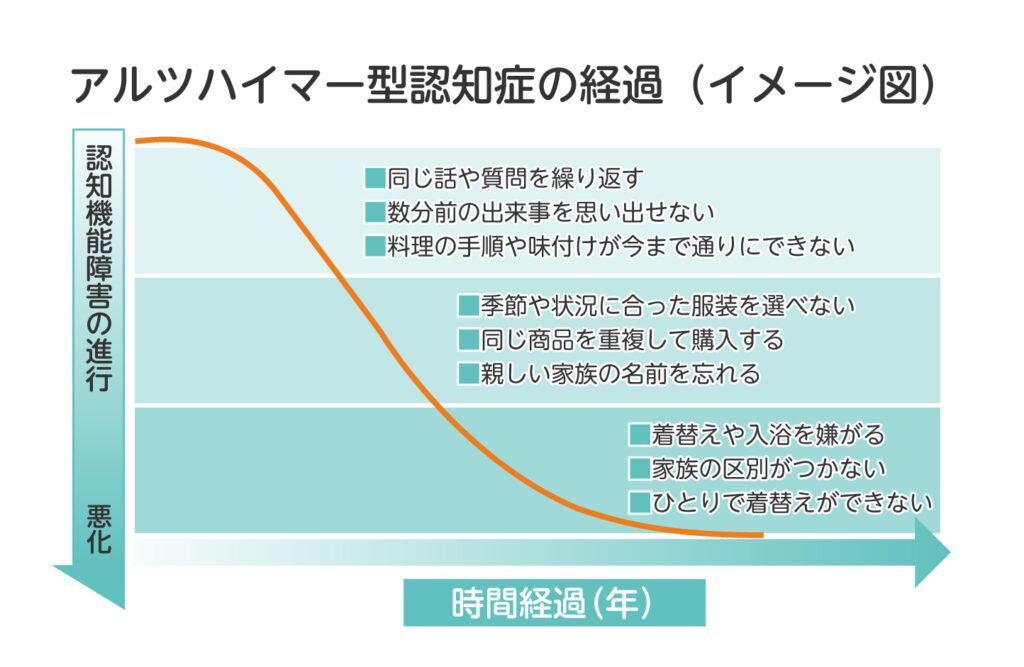

アルツハイマー型認知症

日常生活に支障が出ないほどの物忘れなどの前兆から始まり、初期症状→中期→末期へと時間をかけてゆっくり進行していきます。

初期から記憶・記銘障害(もの忘れ)が目立ち、外界に対する注意力が低下します。多幸や抑うつ、妄想や錯乱、徘徊なども見られます。

進行の度合いには個人差がありますが、発症からおよそ10年で末期を迎えます。

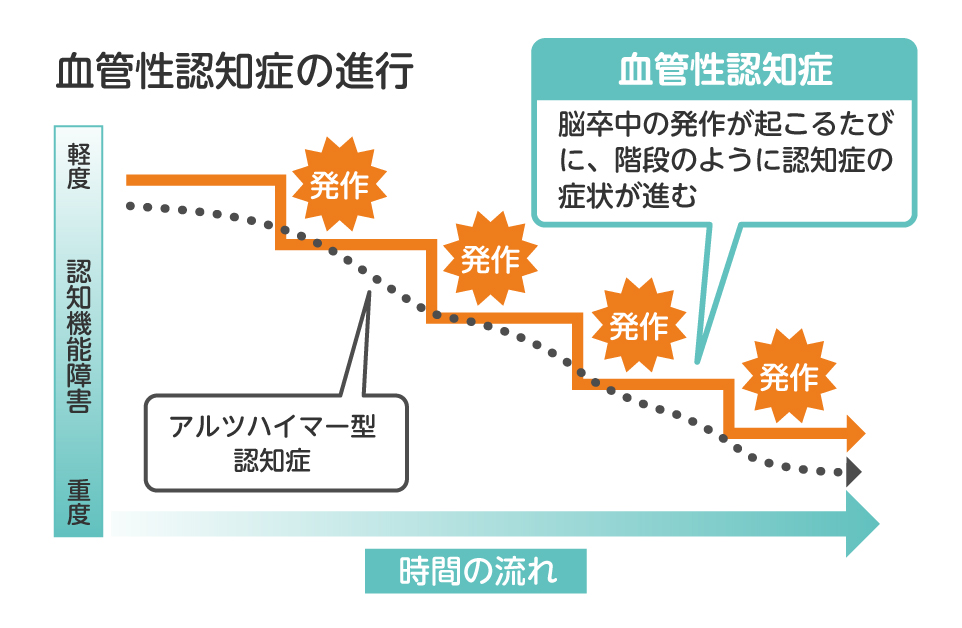

血管性認知症

血管性認知症は、脳血管障害が起きるたびに階段状に進行します。

一時的に症状が改善することもありますが、再び脳血管障害が起きると症状は一気に悪化します。

初期症状として、記憶障害より先に意欲低下が現れ、失語や失認、失行などの症状が現れることも多いです。

ただし、脳のダメージを受けた部分によって発症する症状は異なるため、必ずしもこれらの症状が出るとは限りません。

また、アルツハイマー型認知症の人が脳血管障害を併せ持ち血管性認知症と混合している場合もあります。

その場合、どちらか一つの原因疾患しか持たない人よりも症状は重くなります。末期はアルツハイマー型認知症と同様の症状になります。

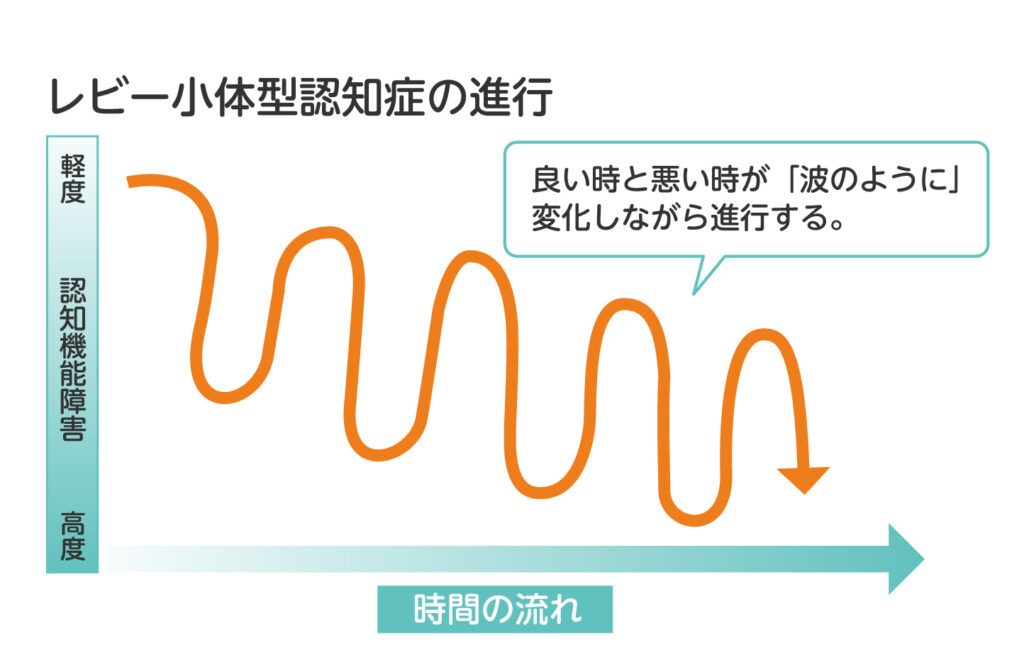

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症の初期段階では、幻視や妄想などの精神症状とパーキンソン症状が目立ち、うつ病やパーキンソン病と誤診されることがあります。

また、もの忘れの症状もあります。

末期はアルツハイマー型認知症と同様です。

前頭側頭型認知症

初期症状として人格障害・情緒障害などが目立ち、記憶障害や見当識障害などはみられません。

進行に伴い自制力の低下(粗暴・悪ふざけなど)、感情の鈍麻、常同行動(同じような行動・動作を繰り返す)、異常行動(浪費・窃盗など)、人格変化(無欲・無関心)、感情の荒廃が進みます。

言語面では、会話が少なくなり、末期には生活全般にわたり全く話せない状態となり、寝たきりの状態となります。

認知症の平均介護期間は?

認知症介護の平均期間は6〜7年というデータもあるようですが、症状の進行度合い、家族環境、持病の有無なども関係するため個人差が大きいというのが現状です。

認知症の進行を遅らせる4つの方法

規則正しい生活を心がけ、体を動かし、ほかの人と楽しくコミュニケーションをとることを生活の基本にしましょう。

- 生活のリズムを整える・・・起床や就寝、食事の時間など毎日決まった時間に行うことで時間の感覚を維持する。

- コミュニケーション・・・家族が付き添っての外出やデイサービスの利用など家にこもりがちにならないようにする。

- 簡単な作業・・・できることは時間がかかっても自分で行う。簡単な家事や日記をつける、計算ドリルや脳トレにチャレンジする。

- 馴染みの環境・・・環境が大きく変わらないようにする。馴染みの部屋、馴染みの関係、馴染みの場所をあまり変えない。

マンガでわかる!認知症の人が見ている世界2

認知症の人が見ている世界と、周囲の家族や介護者が見ている世界との違いをマンガで克明に描き、困った言動への具体的な対応策を紹介していきます。

本書を読んで認知症の人が見ている世界を理解することにより、認知症の人への適切な寄り添い方を知り、毎日の介護の負担を軽減する一助としてください。

「認知症の人」への接し方のきほん

「困った行動」を場面ごとに紹介し、その背景にある様々な原因をひも解きながら、一人ひとりの感情を理解して、その人に本当に合った接し方を見つけるための方法を具体的に解説しています。

また、「認知症介護における家族支援」を専門とし、様々な家族を見てきた著者だから伝えることができる「認知症介護の心得」や「頼りになる相談先の見つけ方」などの実践的なノウハウも盛り込みました。

はじめて認知症介護をする方はもちろんのこと、「本やインターネットに書いてある通りにやってみたけれど上手くいかなかった」という人にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。

まとめ 家族にできること

例えば、親が認知症であっても出来ることはいろいろあります。

利用する本人が普段の生活でよく使うものを段階に応じて使いやすく工夫すると、一人暮らしや老々介護でもまだまだ行けると分かるかもしれません。火の元の管理や薬・通帳などの貴重品の管理、手すりの設置などの住宅改修や電動ベッドなどの福祉用具の選定など、プロと協力すると一挙に解決する事柄もたくさんあります。

また、各自治体で認知症ケアパスを作成していたり、予防の時点から相談窓口を設置しています。困ったときには、地域包括支援センターや行政の高齢福祉の窓口で相談してください。

認知症ケアパスとは認知症の人の障害の進行にあわせていつ・どこで・どのような医療・介護サービスを受ければよいか、これらの流れを標準的に示したものです。各自治体で作成していますので、お住まいの担当課等にお尋ねください。

介護を長く続けるには、介護する側も介護される側も穏やかな気持ちで過ごすことが大切です。

そのためのコツは、介護する人が認知症の正しい知識を持って、介護保険サービスを利用し、周囲の協力も得て、介護する人自身が健康で本人を支えていくことです。

投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。

最新の投稿

介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ?

介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ? 認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説!

認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説! おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ

おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ 介護の豆知識2023年8月31日訪問介護には掃除の範囲がある!知っておきたいヘルパーさんに頼めない掃除とは?

介護の豆知識2023年8月31日訪問介護には掃除の範囲がある!知っておきたいヘルパーさんに頼めない掃除とは?

コメント