高齢者が転倒した際、骨折につながる可能性は非常に高く、日常生活に大きな影響を及ぼします。骨折をきっかけに寝たきりになったり、認知症が進行したりするケースもあるため、高齢者の骨折リスクについて正しく理解し、予防することが重要です。

この記事では、「高齢 骨折」という視点から、骨折の原因、起こりやすい部位、治療法、そして予防のためにできることを詳しく解説します。

高齢者が骨折しやすい理由とは?

高齢者が骨折しやすい背景には、以下のような身体的・環境的な要因があります。

1. 骨粗しょう症による骨の脆弱化

加齢に伴い骨密度が低下し、骨がもろくなる「骨粗しょう症」は、高齢者の骨折リスクを大きく高めます。特に女性は閉経後に骨密度が急激に低下する傾向があり、80代女性の約半数が骨粗しょう症を抱えているとも言われています。

2. 筋力の低下と転倒リスクの増加

加齢によって筋力が低下すると、歩行時のバランスが崩れやすくなり、転倒のリスクが高まります。特に下半身の筋力が衰えると、つまずきやすくなり、骨折につながる危険性が増します。

3. 皮下脂肪の減少による衝撃吸収力の低下

高齢になると皮下脂肪が減少し、転倒時の衝撃が骨に直接伝わりやすくなります。これにより、若い世代では打撲で済むような転倒でも、骨折に至ることがあります。

高齢者に多い骨折部位とは?

高齢者が転倒した際に骨折しやすい部位は、以下の3つが代表的です。

1. 大腿骨近位部(太ももの付け根)

転倒して尻もちをついた際に起こりやすい骨折です。痛みが強く、歩行困難になることが多いため、長期入院や手術が必要になるケースもあります。骨折後の回復が遅れ、寝たきりになるリスクも高い部位です。

2. 上腕骨近位部(肩や腕の付け根)

転倒時に手や肘をついた際に起こる骨折です。腕を上げることが困難になり、日常生活に支障をきたします。神経や血管への影響もあるため、注意が必要です。

3. 脊椎圧迫骨折(背骨)

背中に強い衝撃が加わったり、日常の動作でも骨が潰れるように折れてしまうことがあります。痛みを感じない場合もあり、気づかずに放置すると姿勢の変化や身長の低下につながります。

骨折後の治療方法と注意点

高齢者が骨折した場合、症状や体力に応じて以下の治療法が選択されます。

手術療法

骨折部位を固定し、早期の機能回復を目指す治療法です。特に大腿骨骨折では、手術によって歩行能力を取り戻す可能性が高まります。ただし、長期入院による筋力低下や認知症の進行リスクもあるため、術後のリハビリが重要です。

保存療法

ギプスなどで骨折部位を固定し、自然治癒を待つ方法です。脊椎圧迫骨折など、安定している骨折に適用されます。安静期間が長くなるため、筋力維持のための軽い運動や栄養管理が欠かせません。

高齢者が骨折した場合、治療そのものだけでなく、その後の生活環境や心理的ケアも非常に重要です。特に入院や手術を伴うケースでは、長期間の安静によって筋力が低下し、歩行能力や日常動作に支障をきたすことがあります。こうした「廃用症候群」を防ぐためにも、早期からのリハビリテーションが欠かせません。

また、骨折をきっかけに気持ちが沈み、うつ症状や認知機能の低下が進行することもあります。本人が「迷惑をかけている」と感じてしまうことがあるため、家族や介護者は、前向きな声かけや安心できる雰囲気づくりを心がけましょう。

治療中は、栄養状態の管理も重要です。骨の修復にはカルシウムやビタミンD、タンパク質などの栄養素が必要不可欠です。食欲が落ちている場合は、少量でも栄養価の高い食事を工夫することで、回復を支えることができます。

さらに、骨折後は再発予防の視点も忘れてはいけません。一度骨折した高齢者は、再び転倒・骨折するリスクが高くなるため、退院後の生活環境の見直しや、継続的な運動習慣の支援が求められます。

骨折がもたらす生活への影響

高齢者の骨折は、単なるケガでは済まされません。以下のような生活への影響が懸念されます。

- 寝たきりになることで筋力がさらに低下

- 認知症の進行やうつ症状の悪化

- 介護負担の増加と家族の精神的ストレス

- 社会的孤立や外出機会の減少

骨折をきっかけに、生活の質(QOL)が大きく低下することもあるため、予防が何より重要です。

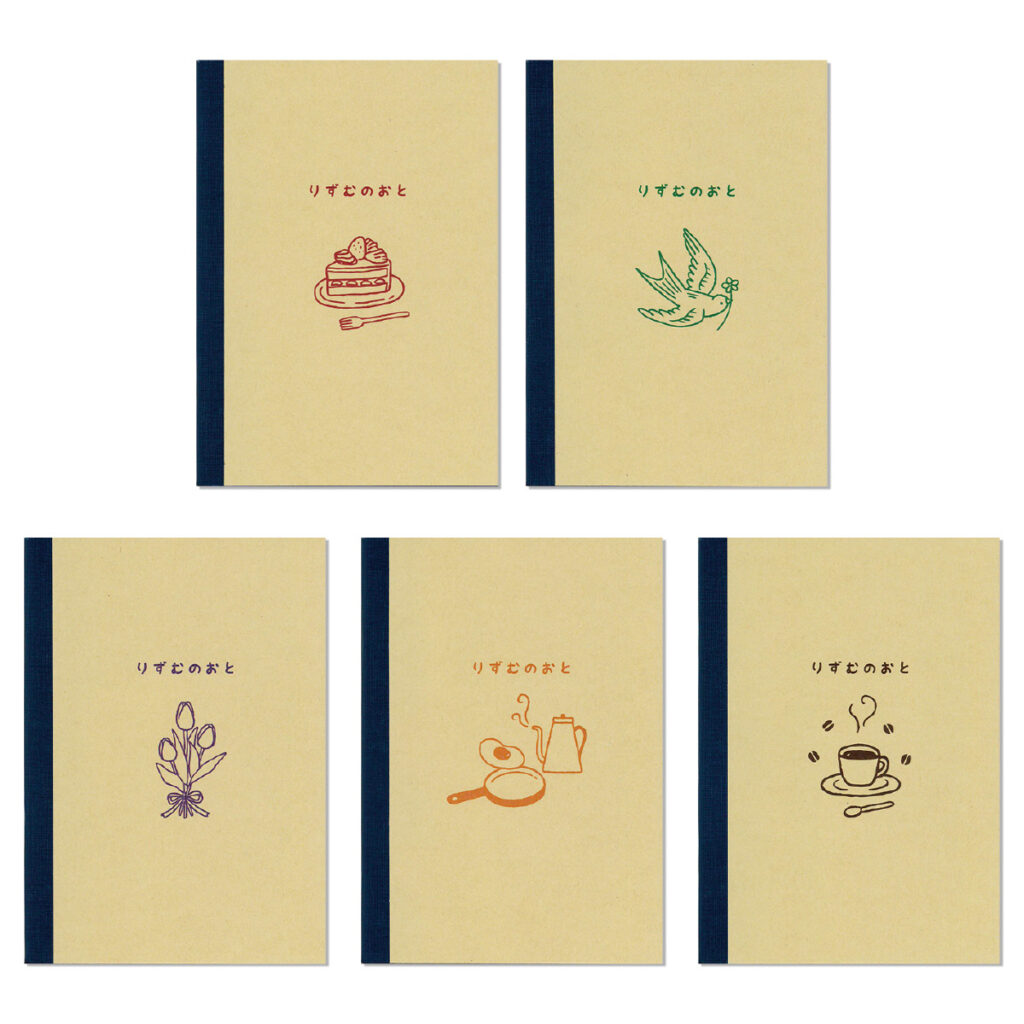

健康管理手帳 りずむのおと

毎日の血圧や体重をグラフに記入、反対面には血圧などの健康指数が一覧表になっているので、どの項目が不調なのか?ひと目でわかります。

日々の健康状態・食事や排便・体や心の調子を記録しておくことで、病気などの兆候にも早めに対処できます。また、何か変化があった際に医療関係者に見せることで、診断にも役立ちます。

高齢者の骨折を予防するための対策

骨折を防ぐには、日常生活の中でできる工夫がたくさんあります。

✅ 転倒予防のための環境整備

- 段差や滑りやすい床をなくす

- 夜間の照明を確保する

- 手すりや杖を活用する

- 整理整頓された室内を保つ

✅ 筋力維持のための運動習慣

- ウォーキングや軽いストレッチ

- 太ももや腰回りの筋肉を鍛える体操

- バランス感覚を養う運動(片足立ちなど)

✅ 骨の強化につながる栄養管理

- カルシウムやビタミンDの摂取

- タンパク質を意識した食事

- 適度な日光浴でビタミンD合成を促進

自立する杖 クロスポッド

どこでも立てられる自立式1点つえです。

特許登録済み商品です。(特許第6590177号)

歩行時は違和感なく1点杖として使用、手放す際には脚を開くことで安定して自立できます。

自立用脚の開閉は2アクション(グリップを持ち「回転/ロック解除」-「スライド」)の簡単操作です。

小型軽量で扱いやすく、贈り物にも喜ばれています。

まとめ:高齢者の骨折は予防と早期対応が鍵

「高齢 骨折」は、誰にでも起こりうる現実的なリスクです。しかし、正しい知識と日常の工夫によって、そのリスクを大きく減らすことができます。

転倒しない環境づくり、筋力の維持、骨を強くする食生活など、できることはたくさんあります。もし骨折してしまった場合も、早期の治療とリハビリによって、以前の生活を取り戻すことは可能です。

高齢者本人だけでなく、家族や介護者も一緒に骨折予防に取り組むことで、安心して暮らせる毎日を守ることができます。

投稿者プロフィール

-

5年にわたり祖母の介護を経験。その経験を元に、介護の世界へ。

現在はライターとして介護の記事を中心に執筆中。

最新の投稿

親の介護2024年12月19日母は精神科病棟へ…認知症の人を精神科で治療するとは?

親の介護2024年12月19日母は精神科病棟へ…認知症の人を精神科で治療するとは? おすすめグッズ・サービス2023年8月21日【2023年】敬老の日のプレゼントにおすすめグッズ特集!

おすすめグッズ・サービス2023年8月21日【2023年】敬老の日のプレゼントにおすすめグッズ特集! おすすめグッズ・サービス2023年6月5日大人用おむつとパッドはどう使う?各メーカーのお試しも可能!

おすすめグッズ・サービス2023年6月5日大人用おむつとパッドはどう使う?各メーカーのお試しも可能! いきいきファミリー2023年5月8日介護あるある漫画|第98話 え、どっち?

いきいきファミリー2023年5月8日介護あるある漫画|第98話 え、どっち?

コメント