まだ世の中に知られていない表現や作品を発掘する日本唯一のアウトサイダー・キュレーター櫛野展正(くしの・のぶまさ)によるコラム。現在、クシノテラスにて「アウトサイド・ジャパン展」が開催されており、4月には東京ドームシティでの開催も決まりました。

今回は人生の糧になる宿泊所、「とびない旅館」を営む飛内源一郎さんを取材しました。

接待できない旅館

「ババババッ!!!」

駐車場に車を停めると、機関銃の模型を抱えた男性が走ってきて、そう叫んだ。彼の名は飛内源一郎(とびない・げんいちろう)。青森県の下北半島・むつ市にある「とびない旅館」という一風変わった旅館をたったひとりで切り盛りしている。何が変わっているかと言えば、まず宿泊予約の電話を入れたときに、「よそと間違えてないですか」と確認を促され、宿泊の目的を尋ねられる。場合によっては、断られることさえあるのだ。

「うちを求めてこない人は泊めません。なぜならば、期待されてるような『もてなし』っていうのはできないから。できないのに嘘を付くことは難しいでしょ。日頃の疲れを癒やせるような接待もできません。飛内さんと日常を共有したい人だけが来てくれればいい」

夕食は、外で食べてくるように促され、朝食は宿泊客が手伝う場合も多い。向かいにある「下北妖怪ハウス」と名付けられた建物の2階には「地獄」や60年代の街並みを手づくりで再現したジオラマが並んでいるが、「見学したい」と言えばマンツーマンで熱心に解説をしてくれる。深夜遅くになっても飛内さんの話が尽きることはない。

眠い目をこすりながら話を伺っていると、「あの部屋には座敷わらしが出るよ」とドキッとする話もしてくれる。一夜明けて朝食に添える名物「いもすりもち」を飛内さんと一緒に作りながら、僕は昨夜のことを思い出す。飛内さんとの会話は、まるで良質な自己啓発本を読み終えたかのような知見に満ちていた。

学生時代に特撮映画を制作

飛内さんは、1961年に青森県むつ市で2人きょうだいの長男として生まれた。飲食店を経営していた母親は飛内さんが生まれた年に「飲食店だと子どもの環境に良くないから」と旅館業に切り替え、この旅館を創業した。土地家屋調査士だった父親は、旅館のなかに仕事場を構えていたそうだ。

「小さいころは、うちに画用紙とクレヨンがたくさんあったから、ずっと絵を描いたり工作をつくったりしてた。幼稚園のころ、父親が戦艦大和のプラモデルをつくってくれて、そこからプラモデルが好きになったんだよね」

ちょうど飛内さんが幼少期を過ごした1960年代は少年雑誌の台頭などが後押ししたこともあり、第一次のプラモデルブームを迎えていた。その頃になると、プラモデルは模型店だけではなく文具屋や駄菓子屋など、子どもたちの身近な場所で売られるようになった。ただ、飛内さんほど熱狂する子どもは、周囲にはいなかったようで、「漫画やプラモが好きな友だちは1人もいなかったから、中学校までひとり遊びしていたね」と当時を振り返る。

「地元の公立高校へ行ってたんだけど、勉強ができなかったから、一番偏差値の低い私立大学の土木工学科へ進学したの。父親から『測量を勉強してこい』って言われたんだけど、まったく肌に合わなかったんだよね」

そんなとき、八戸市内の書店で特撮・SF雑誌『宇宙船』を偶然手にした。雑誌を読んで、手づくりで特撮の撮影ができることを初めて知った飛内さんは、すぐに大学の美術研究部に入部し、雑誌の記事を参考に小さなゴジラの模型を作成した。それが評判となり、今度は部費から制作費を出してもらい着ぐるみのゴジラをスポンジでつくってしまった。撮影に関する知識も全く無いのに、特撮映画をつくりたくて仕方がなかったようだ。やがて少しずつ仲間が集まるようになり、その集大成として『ウルトラマン』のパロディで特撮映画『妄想科学シリーズ ウレトラマン』を制作。

卒業後は、千葉の建設会社で寮生活を送りながら働いた。仕事の内容や人間関係も良好だったが、いろいろな段取りの調整がうまく行かず、2年で退職し28歳で帰郷した。「水が合わなかったんだよね」とつぶやく。

「なんの資格もないし、飛内さんの趣味や嗜好は当時の社会では認められるものじゃなかったから、飛内って人間の役立たず感が出てくるのさ。『自分はだめなんだ、あらゆる点でいてもいなくてもいい存在なんだ』とね。とにかく自分の居場所がなかったのさ」

飛内さんに残された選択肢は、父親の測量の仕事を手伝いながら母親の旅館の手伝いをする、もうそれしかなかった。3年ほど経ったころ、62歳で父親が他界。下北には大きな宴会場がなかったため、高度経済成長期には100畳敷の宴会場で毎週のように披露宴が催されていた。旅館は大いに賑わい、借金を数年で返すことができたが、母親はよく過労でダウンすることもあった。

妖怪で町おこし

一時は繁盛していた旅館だったが、2000年ごろ近くに大型ビジネスホテルが建設されたことで、客足は一気に減少。恐山の大祭を除けば、お客さんがひとりも来ない日が長く続いた。「むつ市には美術館や博物館もないから何か見るものを」と自らのコレクションを飾り始めたのも、ちょうどその頃からだ。かつて披露宴に使われていたあの宴会場は、いまや飛内さんの趣味であるプラモデルや模型のコレクションで埋め尽くされている。

2003年には、むつ市内で漫画家・水木しげるさんや作家・京極夏彦さんらを招いた「第8回 世界妖怪会議」が行われることを機に、その付帯行事として飛内さんが実行委員長となり「下北妖怪夏祭り」を開催した。そのときつくった展示物や着ぐるみなどを活用するために、同年春に母親が購入した土産物店を「下北妖怪ハウス」として整備。「7年ほど前から既に妖怪を使った町おこしのアイデアは考えてた」というから驚きだ。

翌年には2階部分に「地獄」のジオラマを手づくりで制作した。紙粘土でつくられた鬼や亡者のジオラマを抜けると、真っ青な部屋にたどり着いた。大好きなマグリットの世界をモチーフにした部屋で、「極楽」の代わりに表現したそうだ。

「小学生のときにさ、少年マガジンのグラビア特集で、東京のルネ・マグリット展が載っててさ。昔の少年誌って、児童に文化を伝えるっていう総合誌だったんだよ。当時の子どもだもん、あのときマグリットの世界が、本物か嘘かなんて区別つかないじゃん。『こんな不思議な世界があるんだ』って信じ込んじゃって、それからマグリットがいつも頭の片隅にあるんだよね」

実行委員長として参画し、中心市街地の活性化を目指して開催した「下北妖怪夏祭り」だったが、2005年で飛内さんは地域振興の取り組みから手を引いてしまった。「この街を再生する方法は、住民全部入れ替えることだよ。地方活性化なんて無理だから、あるときから考えなくなった」と切り捨てる。

「最高の地方活性化の見本って言えば、USJやディズニーランドなんですよ。ちゃんとしたコンテンツを持ってて、お客さんば楽しませるための意識を持ったスタッフがあちこちにいる、これが求められる地方の姿なわけですよ。だから、ハコだけつくってもダメなんです」

「ハコ」より中身のある苦労話

自らのやりたいことを追求し始めた飛内さんは、「地獄」のジオラマセットの奥に、3〜4年ほどかけて「まぼろし商店街」という1960年代の商店街の風景を再現した。飛内さんの自慢のプラモデルを陳列した「夢幻堂」や1970年代〜1980年代の漫画雑誌を並べた「あのころ書房」など、飛内さんが少年期に目にしたような思い出の景色が広がっている。小さい頃は、怪獣映画の特撮監督になることを夢見たこともある飛内さんだったが、「青森に生まれたことが不幸の始まりだった」と教えてくれた。

「自分が文化の直ぐ側にいるのか遠くにいるのかで、その文化が日常になるのか憧れで終わるのかで違うでしょ。例えば子どもの頃から美術館に通ってる人と、美術館さえ見たことなくて学校の図書館で画集を眺めてる人では、その世界に近づけるかなんて思わないもん。だから特撮映画の監督も諦めた。あの時代だから、いまみたいにインターネットで作品を発表することもできないし、ビデオも発達していないから現像するのに数分間で高額になってしまうフイルムで何ができるのさ。いまの時代に生まれていたらもっと可能性があったと思うよ」

飛内さんは、こうして自らの苦労話を若い人たちに聞かせることで、恋愛や青春などに情熱を傾けるのではなく、恵まれた環境があるのだから、自分の才能を磨くことに力を注ぐべきだと檄を飛ばす。

「あとね、高校や大学はゴールじゃなくて実験の場なの。だから、10代や20代で失敗してもいいから一生懸命練習して、社会人で頑張るんだよ。『学生時代に上手くいかなかったら駄目』とかは全部嘘なの。学生時代ってのは、社会人になって結果を出すための修練の場だからね。練習の場所で1番や2番とったって意味ねぇんだよ」

地方生まれで地方在住の僕が、飛内さんの話を聞いて学ぶのは、若いうちに挫折しても、まだ人生は挽回できるということだ。そして、そうした飛内さんの心の支えとなっているのは、小さい頃に出会った模型やプラモデルなのだろう。飛内さんは、どんなに馬鹿にされようと途中で投げ出すことなく自分のやりたいことをずっと続けてきた。

「いまになって考えれば、大学を2年留年してまで過ごした絶望の時間が良かった。飛内さんは、絶望の中で好きなことを守ったってこと。だから『大人になるな』ってことだよ。自分には自分の歩き方があって、周りと歩幅を合わす必要はないんだよ。仕事は我慢してやっても、オフの時間に子どもでいたかったら子どものままでいいんです。『備えよ常に』じゃないけど、夢や希望や憧れっていう宝玉は仕事や家庭が忙しかったら仕舞っとけばいいんだよ。落ち着いたら、引っ張り出して磨けばいい」

2011年末には母親が認知症となり、2016年には92歳でこの世を去った。現在、お世辞にも、とびない旅館は繁盛しているとは言い難い。立派な設備が整っているわけでもない。しかし、それらを補うほどの十分すぎるホスピタリティがあり、翌朝は不思議と「また泊まりたい」という気分になってしまう。それは、飛内源一郎という人物の人間的な魅力に尽きるだろう。いまやどこのホテルや旅館でもインターネット上で容易にランク付けが行われ、一定の水準を超えた評価が高い宿のサービスに大差は感じられなくなっている。どのホテルや旅館に泊まっても大概、快適なのだ。

これから求められるのは、それを提供するのが誰であるかという個に依拠してくるはずだ。事実、飛内さんの周囲には、応援団も多い。ブロガーの「ねこぜ」さんやコラムニストの能町みね子さんらがメディアで紹介したことで、漫画家の久保ミツロウさんやGLAYのギタリストHISASHIさんらも訪れるようになった。そうした著名人だけではなく、建物の調査を進んで行ってくれる建築家や飛内さんをモデルにしたキーホルダーやバッジなどのグッズをつくってくれる人たちもいる。みな、飛内さんの活動を後押ししているのだ。飛内さんは「これからの仕事は、儲けが重視されるのではなく生き延びるための仕事になる」と断言する。

「自分の生活スタイルを支える程度の車を買って暮らせばいいって人が増えてるから軽自動車が売れてるわけでしょ。これからの時代は、一人ひとりがこれまで蓄積してきた経験や生き様を別の形で他人と交換可能なもの、つまり『作品』に変える力があるかどうかが試されるんだよね。その初歩的なものが、全国で開催されているクラフト展だけど、あれはつくり手が高みに到達していないからダメなのさ。商品にはなってても作品にはなっていないの。これからは、全ての人は詩人でありクリエイターになっていかなきゃならない。そのためには、飛内さんがやってるみたいに、ちゃんとしたストーリーをつくってお客さんに伝えれる水準にしないとダメなんだ」

飛内さんはお客さんからの声援に答えるために、自分なりの目一杯のホスピタリティで「おもてなし」をしているわけだ。何より、そうしたおもてなしを戦略的にしていないところが、飛内さんの凄さなのだろう。

時間を共有するテーマパーク

「テーマパーク旅館なんて奇をてらってるだけじゃないの。珍スポとか追いかけてる人も、ただ消費するだけじゃダメなんだよ。ここまで来るんなら、ちゃんと自分の糧にしなきゃ」

うちは宿屋としてはあまり良いサービスじゃねぇんだけど、ここは来た人の足跡がしみこんでいるからね。お客さんと培った時間がテーマパークなんだよ。だから、応援してくれる人がたくさん出てきてるのさ。今後はもし可能ならば、法人化して作家になりたい人が滞在して色んなことができるようになればいいよね。静岡がプラモデルの聖地だから、ここはホビーの『霊場』になれば良いかな」

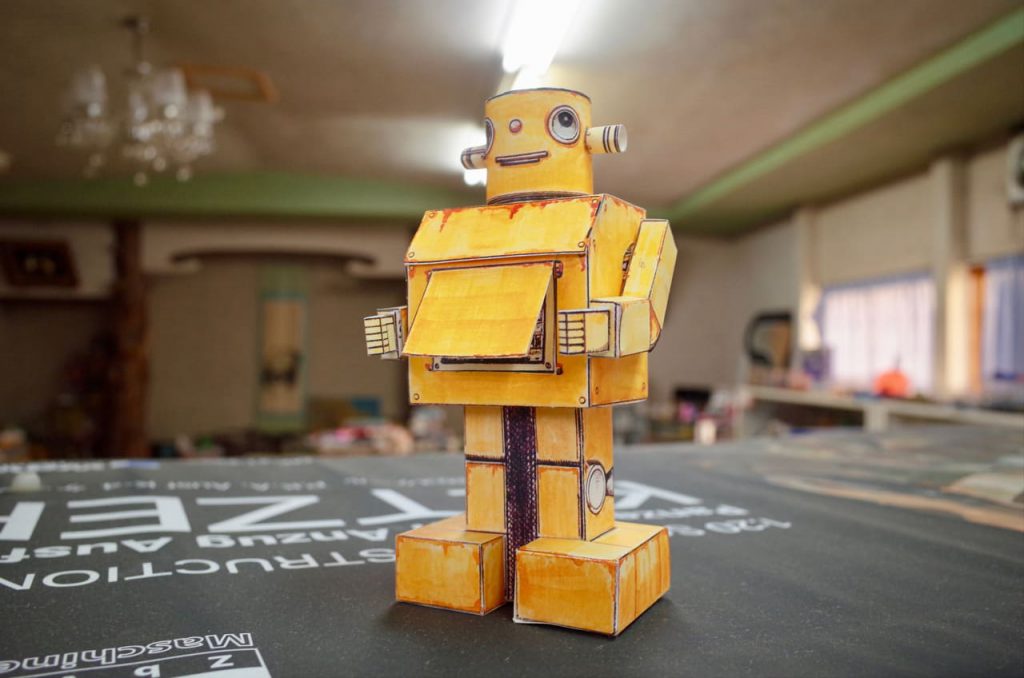

それにしても、あれだけ学生や社会人の時期にマイナス思考だった飛内さんが、いまでは全てプラス思考で物事を考えるようになっている。飛内さん自身にとって転機となったのは、青森県立美術館の学芸員・工藤健志さんとの出会いだ。工藤さんが企画した2010年の展覧会「ロボットと美術 機械×身体のビジュアルイメージ」展では、ペーパークラフトの紙製ロボットのデザインを考案。ペーパークラフト制作の指導にも携わった。飛内さんの続けてきたことが社会の中で正当な評価を受けたことが大きな自信となったのだろう。飛内さんはいまでも依頼があれば進んでワークショップなどの講師を引き受けている。

地域活性化という大きな目的のためのひとりの傭兵としてではなく、工藤さんは飛内源一郎というひとりの人間として評価を下している。やはり必要なのは、生きる目的などではなく、アジールとしての生きる居場所の存在なのだ。自らの苦労話を惜しげもなく語り、まるで自分の経験談を踏み台にでもするかのように飛内さんは次の時代のことを真剣に考えている。とびない旅館をもっとディープでワクワクする場所にすることが、自然と人を集める効果をもたらすことを飛内さんは知っているのだ。

「でもやっぱり、挫折のない人生のほうが楽なんだけどね」と高笑いをする。最後の最後まで実に飛内さんらしい。接客業で大切な心構えのひとつが、日本が世界に誇る文化とも言われる「おもてなし」の心だ。その語源には「表裏なし」、つまり、表裏のない「心」でお客様をお迎えするという意味もある。もしかすると、飛内さんこそ、おもてなしの精神を体現した人なのかもしれない。

投稿者プロフィール

-

文・撮影

櫛野展正(くしの のぶまさ)

1976年生まれ。広島県在住。2000年より知的障害者福祉施設職員として働きながら、広島県福山市鞆の浦にある「鞆の津ミュージアム」 でキュレーターを担当。2016年4月よりアウトサイダー・アート専門ギャラリー「クシノテラス」オープンのため独立。社会の周縁で表現を行う人たちに焦点を当て、全国各地の取材を続けている。

住所:広島県福山市花園町2-5-20

クシノテラス http://kushiterra.com

最新の投稿

アウトサイドからこんにちは!2020年4月13日#26(最終回) 彼方からの宿題

アウトサイドからこんにちは!2020年4月13日#26(最終回) 彼方からの宿題 アウトサイドからこんにちは!2020年2月10日#25 無限のサークル

アウトサイドからこんにちは!2020年2月10日#25 無限のサークル アウトサイドからこんにちは!2019年12月10日#24 永遠のトラック野郎

アウトサイドからこんにちは!2019年12月10日#24 永遠のトラック野郎 アウトサイドからこんにちは!2019年10月15日#23 「観客」から「演じ手」へ

アウトサイドからこんにちは!2019年10月15日#23 「観客」から「演じ手」へ

コメント