親の介護が必要となる平均年齢を知っていますか?医療の発達によって平均寿命が長くなっている昨今、元気な高齢者が多い一方で、親の介護の問題を抱えている方も多くいらっしゃいます。

特に働き盛りの世代で親の介護をしなければならなくなると、介護だけでなく仕事や家庭のことも同時に考えなければなりません。

そのため、早めに介護サービスの知識や対処法を知っておくことは、親だけでなく、自分の将来の生活や心身を守ることにもつながります。

この記事では、親の介護が必要となる平均年齢をはじめ、将来の負担を軽減するためにやっておきい5つのことについて解説していますので、ぜひ将来の親の介護を考える参考にしてみてください。

親の介護が必要となる平均年齢は何歳?

では、まずは介護が必要となる平均年齢についてみていきましょう。

親の介護が必要となる平均年齢は75歳

厚生労働省では、要介護度別の年齢と人数を調査したデータを公表しており、それを参照すると、生活において手助けすることが増える要介護1で、一番多いのは85歳~89歳であることがわかります。

厚生労働省では、このような調査から平均を割り出し、親の介護が必要となる年齢の平均は75歳としています。

現代では75歳というとまだまだ元気な印象を受けますが、あくまでも平均であり、病気やケガなどから75歳以下の年齢で要介護認定を受ける方も少なくはありません。

突然親の介護が始まって混乱してしまわないように、事前に必要な情報を得ておくことが大切です。

身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて

鈩 裕和 (監修)

親が倒れた! どうする?

どこに相談すればいいの?申請はどうしたらいいの?施設選びは?在宅介護をするには?

そんな介護の不安を一気に解消してくれる1冊です。

見やすく、読みやすい大判サイズ。

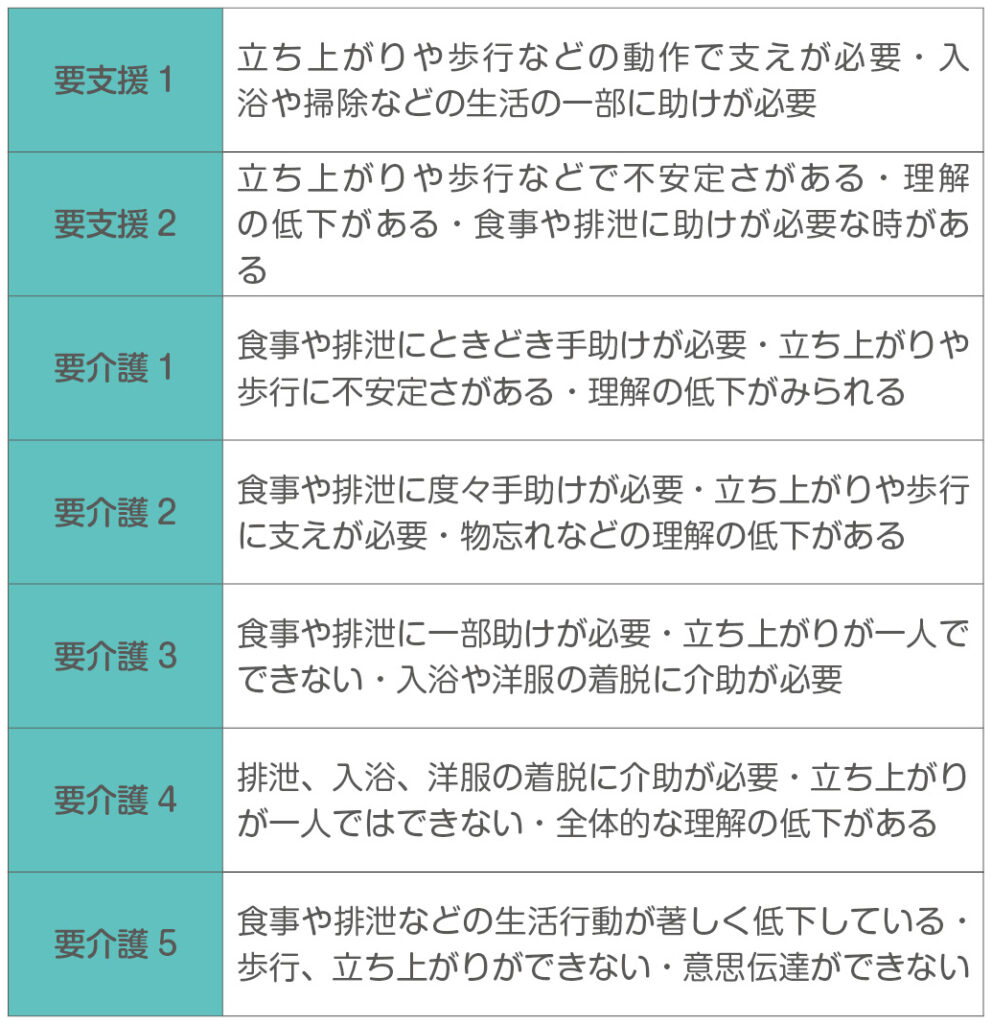

要介護度の基準

ここで、要介護度の基準についてみておきましょう。

要介護度とは、介護が必要になったとき、どの程度の介護が必要で、どういったサービスを使うかを決定するための基準です。要介護度が決定して初めて介護サービスの利用ができるようになります。

働きながら親の介護をする人たちの苦悩とは?

先に述べたように、平均的に介護が必要となる年齢の75歳といえば、兄弟の有無にもよりますが、30代後半から40代の年齢にあたる場合が多いでしょう。この年代は、仕事的にもある程度の裁量を任されるときでもあり、家庭を持ち子供がいるケースも多いですね。

では、実際に働きながら親の介護を両立している人たちはどのような悩みを抱えているのでしょうか。

よくある悩みをピックアップしてみていきましょう。

・介護のため休みを取りたいけれど、自分の仕事を変わってくれる人がいない

・職場に介護を支援するための制度がなく、休めない

・介護をメインに考えると収入が減るため休めない

・労働時間が長く、介護との両立が難しい

参考:厚生労働省「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査」

こうしてみると、介護自体の悩みよりも仕事に関する悩みが多いことがわかります。こうしたことから、親の介護が始まる前に、仕事について考えておくことも必要であるといえるでしょう。

では、次の章では、将来の介護や仕事における負担を軽減するために今やっておきたい5つのことについて解説していきます。

将来の介護負担を軽減するためにやっておきたい5つのこと

1. 相談先を把握しておく

親が介護になったときに、最初にすることが、親が住む地域の地域包括支援センターに行くことです。

地域包括支援センターでは、介護全般の相談や、要介護認定の申請など、介護をする上で必要な相談や手続きができます。いざという時に、すぐに動けるように、インターネットで親の住む地域の地域包括支援センターの内容や場所などを確認しておくことをおすすめします。

2. 介護サービスを把握しておく

親の介護を一人で抱えると、介護する側も心身の調子を崩してしまう危険性があります。

在宅介護を支援するための介護保険制度が整っていますので、要介護度が認定されたら、状況に合わせて適切に介護サービスを利用し、自身の負担を軽減することが大切です。介護サービスは1~3割の負担で利用できます。

特に、仕事をしながら介護をする場合は、上記の介護サービスを出来る限り活用をすることで両立しやすくなるので、まだ親の介護が必要でない方も基本的なサービス内容だけでも把握しておくと安心です

3. 会社の休業制度を把握しておく

親の介護がはじまると、病院の付き添いや体調の変化などで仕事を休まざるを得ない状況になってしまうこともあります。

そのようなときに、助けとなるのが会社の休業制度です。

国では、介護休業法という介護と仕事を両立させるための制度を設けています。

原則的には、どの会社でも取得が可能な制度で、家族一人につき93日、最大3回に分けて休暇をもらうことが可能です。

しかし、会社によっては、休暇を取れるような状況ではなく、やむなく離職する方もいます。介護が始まってからでは余裕がなくなる可能性もあるため、事前に会社の休業制度を把握しておくとよいでしょう。

4. 親の意向を聞いておく

親が突然の病気やケガ、認知症などで、その時になって親の意向を聞くということが難しいこともあります。

将来、介護状態になったときには、どのように過ごしたいのか、などを聞いておくと安心です。例えば排泄や入浴などは家族にしてほしいのか、他人のほうがいいのか。在宅がいいのか、施設がいいのか。介護サービスを利用する際にはどのお金を使ったらいいのかなど、聞きにくいことではありますが、とても大事なことです。

しかし、親子関係によっては、介護の話を切り出せるような状態でない場合もあるでしょう。突然介護の話をすると「なんでそんなことを聞くのか」と憤られるケースもあります。

親と介護の話をするときには、たわいもない話の中で少しずつ聞いたり、周囲に介護をしている人がいれば、そのような人の経験を話してみたりしながら、親が介護状態になったときにどうしてほしいのか、などの意向を聞いてみるとよいでしょう。

5. いざという時に頼れる人をリストアップしておく

親の介護は一人ではこなすことは非常に困難です。いざ、介護がはじまったときに、相談ができる人などを把握してくと、将来一人で抱え込むことを避けられます。

兄弟がいる方は、親の介護をどのように助け合っていけるのか、などを考えておくとよいでしょう。兄弟や親族の助けは、身体や生活介護だけでなく、費用面などでも負担が軽くなるので、事前にコミュニケーションをとっておくと将来の介護トラブルを防ぐことができます。どんなに仲の良い兄弟でも、介護をきっかけにトラブルになるケースは非常に多いので、きちんとコミュニケーションをとり、みんなが納得する方法を考えておきたいものです。

介護にかかるお金について詳しい本もいろいろとあります。ぜひ参考にしてみてくださいね。

こちらもおすすめ

親の介護 手続きと対処まるわかりQ&A

田中克典 (著)

最低限知っておきたい介護保険制度の申請から、施設選び、高齢期の親との付き合い方など、多くの人が直面する悩みを、相談の多い64テーマに絞って紹介しています。

介護のお金がラクになる方法/症状別・介護サービスの選び方と対処法など

まとめ

親が年を取ってくると、いつか介護が必要になったときのことを考えて不安になってしまうこともあるでしょう。親の介護が必要となる平均年齢は75歳ですが、個人の状況によってはもっと早まる可能性もあります。

親の介護はいつ始まるかわかりません。だからこそ、事前に介護サービスや相談先、会社の介護休業制度などについて把握しておくことが大切です。

特に、働きながら介護をするには、公的なサービスや周囲の助けがあってこそ続けらるため、今からでも情報収集や周囲とのよい関係を築いておくことをおすすめします。

コメント