まだ世の中に知られていない表現や作品を発掘する日本唯一のアウトサイダー・キュレーター櫛野展正(くしの・のぶまさ)によるコラム。

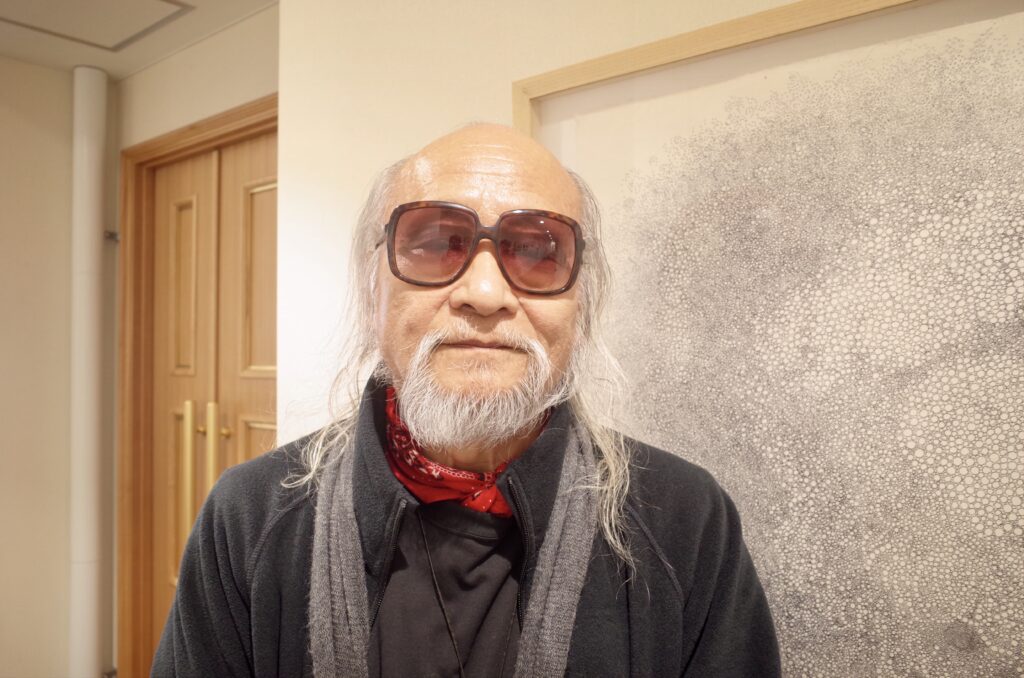

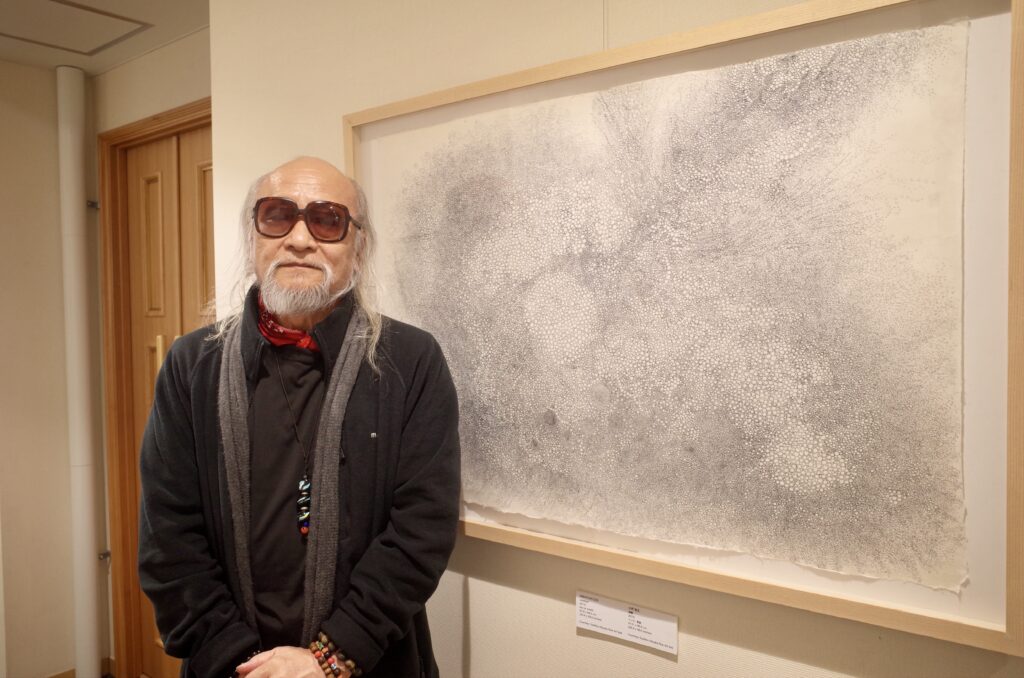

今回は料理人として働きながら独学で絵を勉強し、アメリカで認められ作家へと転身した土井宏之さんを取材しました。この連載は次回で最終回になります。

ニューヨークで出会った作品

ニューヨークにあるアメリカン・フォークアート・ミュージアム (American Folk Art Museum)を訪れたとき、著名なアウトサイダー・アートのコレクター、オードリーB .ヘックラーのコレクションを集めた展覧会が開催されていた。

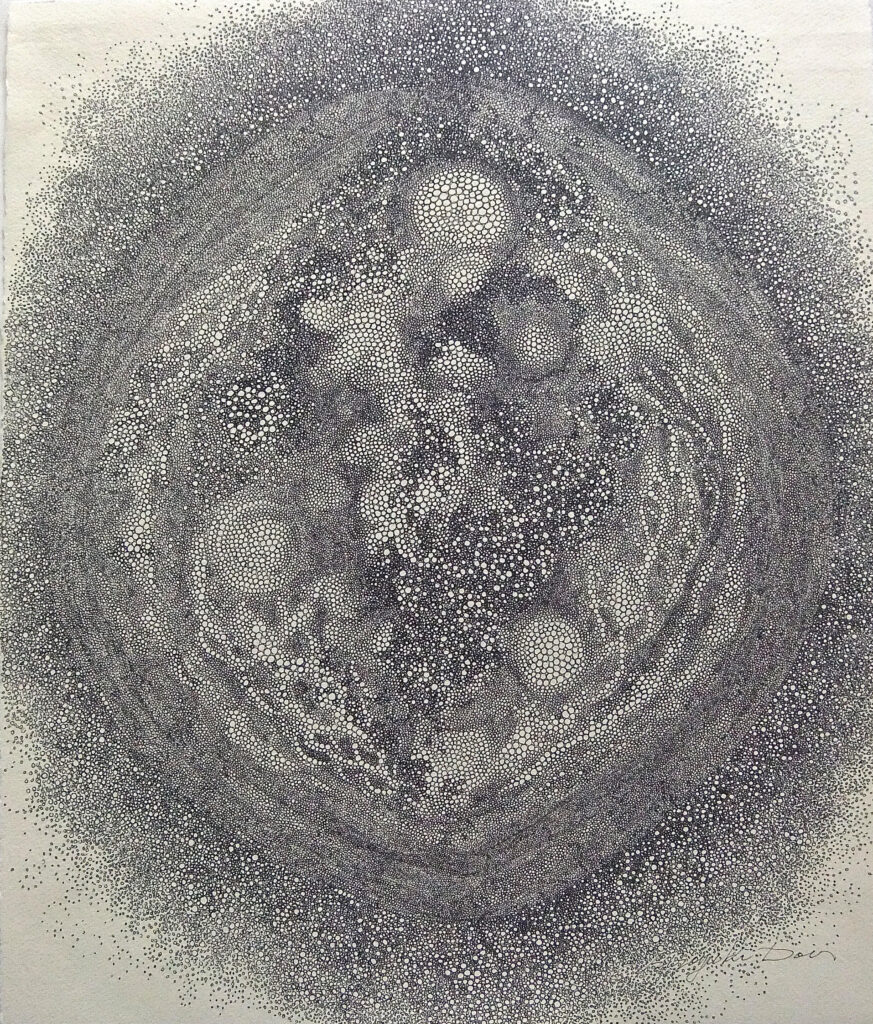

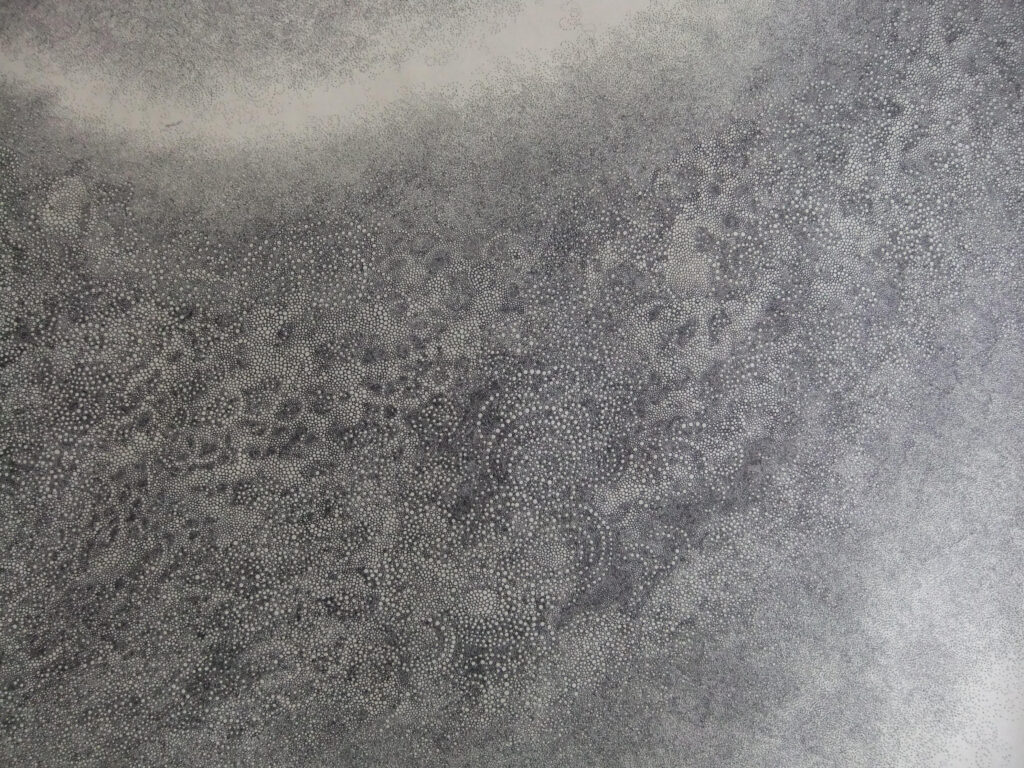

ヘンリー・ダーガーやアロイーズ・コルパスなど著名な作家が並ぶなか、ある作家の作品に目が止まった。それは、手漉き和紙にペンで描かれた緻密なドローイングで、その不思議な模様は、まるで渦巻く銀河のようにも見える。近づいてみると、ひとつひとつ無数の小さな丸が手描きで幾重にも描かれており、じっと眺めていると、そのひとつひとつが、まるでうごめく生命体のようにも感じられる。作者は、Hiroyuki Doi。欧米で高い評価を得ている日本人作家、土井宏之さんだ。

土井さんは、1946年に名古屋市内で4人兄弟の次男として生まれた。小さい頃から、絵を描くことが好きだったが、家庭の事情で美術学校への進学は断念せざるを得なかった。父親は、太平洋戦争の際、岡山の陸軍中将のお抱え料理人として働いていた人物で、戦後は進駐軍の料理人を務めていた。そんな父親の背中を見て、次第に土井さんも料理人になることを夢見るようになっていた。その道の厳しさを知る父親からは反対されたものの、土井さんは中学卒業後の16歳のときから、ホテルナゴヤキャッスルの前身であるホテルニューナゴヤにて西洋料理人として働き始めた。

そのときから既に、土井さんは独学で絵の勉強を始め、風景や花などの具象絵画を描いていた。7年半ほど名古屋で勤務したあとは、「絵の勉強もできるから」と上京。27歳のとき、初めてパリを訪れた。

「アートの発祥の地に憧れていましたね。絵描きが集まって行くツアーがあって、それに同行したんです。皆でイエナ地区のホテルに宿泊して2週間以上滞在してましたね。それから2年おきに10回ほど、パリは訪問しています。やっぱり絵描きになりたいという夢を捨てきれなかったのと、日本一の料理人になりたいという夢もあったのでね」

都内では、夜遅くまで油絵を描いたあと、夜食を食べるため近所のカフェに通うことが日課になっていた。あるとき、カフェのスタッフから経歴を問われ、「うちに来ないか」と誘いをうけ、そのカフェへ就職することになった。その店こそ、60年代から日本にカフェスタイルを取り入れて話題となっていたファッションデザイナーの水野正夫が経営していた「カフェ水野」だった。建築家の黒川紀章や俳優の高倉健など多くの著名人が訪れ、土井さんはそこでいろいろな人に可愛がってもらったようだ。

「カフェ水野」で7年ほど働いたあとは、スナックの手伝いに3〜4年ほど携わった。料理人として働いていた土井さんは、店舗における空間の動線などを熟知していたため、そのうちに店舗デザインなどの仕事も任されるようになり、30代後半からはフリーランスとしてイラストレーターやアドバイザーなど多様な仕事を請け負うようになった。

画業の方は、24歳から毎日新聞の喫茶店など借りて毎年個展を開催したほか、パリから戻った仲間たちとイエナ会という美術団体を結成し、10年続けてグループ展を開いた。彫塑、水彩、パステル、そしてドローイングなどエッチングとシルクスクリーン以外は全て取り組み、精力的に画家としての活動を続けていったようだ。

そんな土井さんに転機が訪れたのは、28歳のとき。8歳下の末の弟が、脳腫瘍で急逝。当時は原因が分からず死後解剖をすることになり、家族の中で土井さんがひとり立ち会うことになった。「弟の脳を見たときに、苦しくてね。そこから、人間とは何かと考えるようになった」と当時を振り返る。

それからというもの、水彩で生と死を表現したり、ある時期には、卵や栗や苺だけを並べた絵を描いたりと、具象と抽象の狭間で揺れ動きながら、苦しみをどう表現し、その苦しみから自分をどう解放するかということを追求していたようだ。

「あるときは、トウモロコシの実を人間に例え、それを1つずつ描くなど、しばらくトウモロコシの絵を描いていた時期もあった。それが少しずつ丸の形だけになっていった」

無名の作家が現代アーティストへ

作品が次第に具象から抽象へと変化していくに連れて「いつかニューヨークで個展を開いてみたい」という夢を抱くようになった。1999年、6歳下のパートナーである大塚芳子さんが知人を訪ねてフロリダを訪ねることになった際、「ニューヨークへも行ってきてよ」と土井さんは声をかけた。現在は、Yoshiko Otsuka Fine Art Internationalを経営する大塚さんだが、当時は美術に関する知識も乏しかったため、知人に相談したところ、「それなら、フィリス・カインド・ギャラリーが良いよ」と勧められた。ニューヨークの老舗画廊であるフィリス・カインド・ギャラリーを訪ねたものの、残念ながら改装中で入館することは叶わなかった。しかし、そのとき窓ガラスから見えた室内は、モダンで天井が高く、まるで立派な美術館のように見えたそうだ。

それから2年が経った2001年1月3日。2人は渡米し、アポ無しで再度ギャラリーを訪問した。突然の無名作家の訪問にギャラリー側が歓待するはずもなく、何度か門前払いを受けたものの、交渉の末、日本から持ち込んだ絵画のうち5枚を見てもらうことができた。後日、土井さんの作品は驚きを持って迎え入れられ、5枚の絵はその場ですべて購入してもらうことができた。

そしてここからHiroyuki Doiという名は、世界へ轟くことになる。

©2020 Hiroyuki Doi; all rights reserved. Photo by Yoshiko Otsuka.

同年1月末にニューヨークで開催されたアウトサイダー・アートフェアにフィリス・カインド・ギャラリーから10枚の絵が出展。初めて絵を持ち込んだ1年半後の2002年12月から翌年1月には、同ギャラリーで初個展が開催された。美術批評家ロベルタ・スミスがニューヨークタイムズで「緻密で目を見張るほどに美しい」と評したことで、会場には100名を超えるアーティストが押し寄せたそうだ。

その後は、ニューヨークのアメリカン・フォークアート・ミュージアムで2005年9月から半年間に渡って開催された5人の独学のアーティストによる展覧会「Obsessive Drawing」に出展。

「Obsessive Drawing(強迫的なドローイング)」というタイトルから分かる通り、特異なアウトサイダー・アーティストのひとりとして紹介されたものの、それがきっかけで2008年3月24日から8月29日までパリ市立アル・サン・ピエール美術館で開催されたグループ展「Eloge Du Dessin:20 Artistes Contemporains」では、20名の現代アーティストのひとりとして紹介されることができた。

翌年、ギャラリーオーナーであるフィリス・カインドが脳卒中で倒れるまでは毎年同ギャラリーからアウトサイダー・アートフェアに出展。その後もトーマス・ウィリアム・ファインアート(ロンドン)等をはじめ、欧米を中心に多くの国で展示が続き、現在は同じくニューヨークの老舗画廊のひとつ、リコマレスカ・ギャラリーの看板作家のひとりとなっている。

持たざる者が描く丸の大群

そんな土井さんがドローイングの素材に和紙を使い始めたのは、いまから30年以上前のこと。様々な紙で試行錯誤を続けていたが、知人からプレゼントされたことがきっかけで、手漉き和紙に魅了され、現在も愛用を続けている。「描きにくい部分もあるけれど、出来上がった作品を見るとマッチングが良くて、しっくりくるんだよ」と教えてくれた。

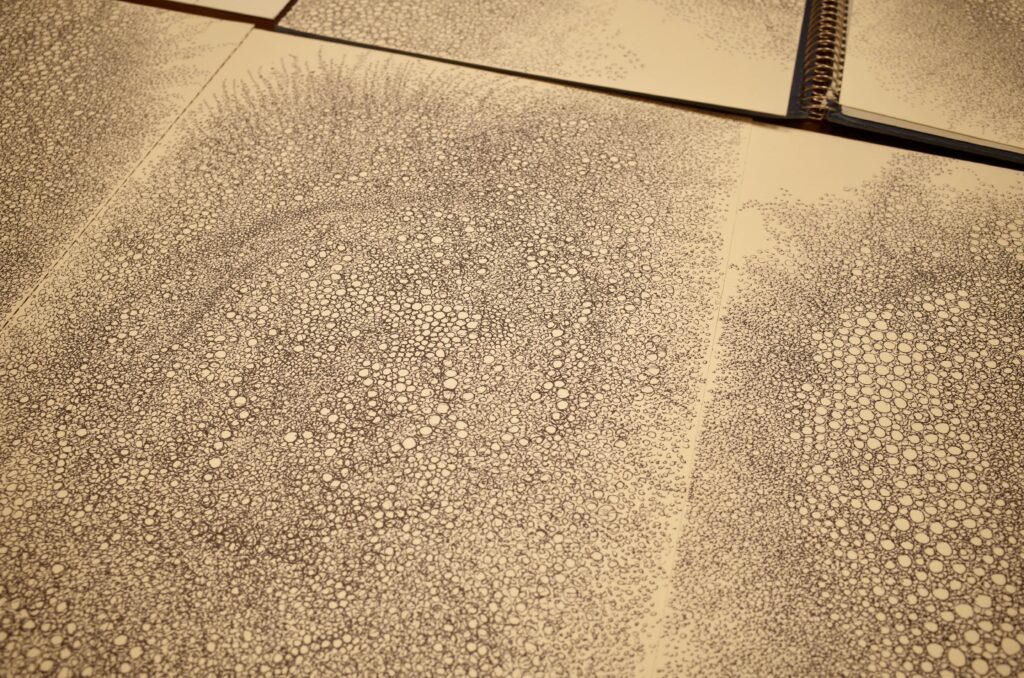

興味深いのは、あの小さな丸の集合体から構成される模様は、全て事前に綿密な図面を元にして描かれているということだ。最初に30分程かけてスケッチを描き、それを見ながら丁寧にひとつひとつ小さな丸を描いていく。この途方も無い独自の工程を土井さんは、ずっと継続している。手漉き和紙が生み出す画面の凹凸もペン先の筆圧によって上手くコントロールしているというから、当初に思い描いていたデザインが崩れることは全くないそうだ。愛用しているのは、最も細いパイロットのドローイングペンで、このペン1本で緻密な作業を続けている。

2010年には、3枚の和紙をつなげた畳3畳分の大作「魂」を8ヶ月掛けて制作するなど、近年は大きな作品にも挑戦している。翌11年には、東日本大震災へ哀悼の意を込め、「地球への希望(Hope for the Earth)」という大作を描きあげた。少年時代に伊勢湾台風で避難生活を送った経験のある土井さんにとって、1万5000人を超える方々が亡くなった東日本大震災の驚異は、当時の状況をフラッシュバックさせるとともに、強烈なイメージを抱かせた。東京・浅草にアトリエを構えているため、余震が続くなか、4ヶ月掛かって制作を行ったようだ。

98 ×188 cm

©2020 Hiroyuki Doi; all rights reserved. Photo by Yoshiko Otsuka.

「土井の絵を見た人は、『自分の心を見ざるを得なくなる』とよく言われるんですよね」

パートナーの大塚さんはそう話す。これまで国内外で展示した際に、観客は土井さんの絵に自己を投影するのだという。確かに土井さんの絵には、見るものを引き込んでしまうような吸引力がある。そして、うごめくような小さな丸の大群に生命や魂、果ては宇宙や真理を感じる人は多い。

僕が一番興味深いのは、土井さんは僕らが望んでいるような、いわゆるステレオタイプ化されたアウトサイダー・アーティストではないということだ。これまで英文で紹介された土井さんの記事を見返してみると、過去の記事では「弟の死をきっかけに制作を始めた」という何らかの負の痕跡が強調されて綴られていることが多い。

しかし、近年、記事の中で強調されているのは、独学で絵を学び、料理人から転身したという事実だけだ。オリンピックやパラリンピックを目前に控え、これだけ日本で障害のある人たちのアートが認知されてくると、何らかの障害を負っているとか自動筆記により描いているなど、特殊な経歴や技術の面に僕らは注目してしまいがちだ。理解不能な事象に対して、何らかの理由付けを求めることで、きっと僕らは心の拠り所を探しているのだろう。しかし、土井さんはその出発点がアウトサイダー・アートであるだけで、その絵と向き合う姿勢は、現代アーティストそのものであると言える。

「手で描くことの大切さを若い人たちに伝えなきゃいけないと思っているわけ。今後は、10 メートルの絵を仕上げたいんだよね。もう原画は出来ているんだけど、あとは僕の体力との勝負かな」

土井さんはパソコンも、テレビも携帯電話も、そして車さえも所持していない。エアコンも無いそうだから、夏場は滴る汗が画面に滲まないようにするのが、さぞ大変なことだろう。でも、そうした持たざる者の強さを僕は知っている。

「所有しない」ということは、言い換えれば、何からも束縛されない自由さを持っているということだ。自然の営みからインスピレーションを受けて制作をするという土井さんにとって、持たざる自分でいることは、表現をする上でのニュートラルな姿勢なのかも知れない。植物が育ち、種を撒き、やがて枯れ果ててゆく。よく考えれば、そうしたサイクルは人間の一生と同じなのだ。普段は意識することはないけれど、人間も万物と一体であることを、土井さんの絵は教えてくれる。彼の手から紡ぎ出される小さなサークルは、次にどういう変化を見せてくれるのだろうか。

【次回更新#26最終回】

2020年4月3週目(4月13日~17日予定

投稿者プロフィール

-

文・撮影

櫛野展正(くしの のぶまさ)

1976年生まれ。広島県在住。2000年より知的障害者福祉施設職員として働きながら、広島県福山市鞆の浦にある「鞆の津ミュージアム」 でキュレーターを担当。2016年4月よりアウトサイダー・アート専門ギャラリー「クシノテラス」オープンのため独立。社会の周縁で表現を行う人たちに焦点を当て、全国各地の取材を続けている。

住所:広島県福山市花園町2-5-20

クシノテラス http://kushiterra.com

最新の投稿

アウトサイドからこんにちは!2020年4月13日#26(最終回) 彼方からの宿題

アウトサイドからこんにちは!2020年4月13日#26(最終回) 彼方からの宿題 アウトサイドからこんにちは!2020年2月10日#25 無限のサークル

アウトサイドからこんにちは!2020年2月10日#25 無限のサークル アウトサイドからこんにちは!2019年12月10日#24 永遠のトラック野郎

アウトサイドからこんにちは!2019年12月10日#24 永遠のトラック野郎 アウトサイドからこんにちは!2019年10月15日#23 「観客」から「演じ手」へ

アウトサイドからこんにちは!2019年10月15日#23 「観客」から「演じ手」へ

コメント