サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・住宅型有料老人ホームのどちらがいいのか迷っていませんか?

高齢期になってもほとんどの人は「住み慣れた自宅で暮らし続けたい」と考えています。けれど一方で、年を取って介護が必要になると「家族に迷惑をかけたくない」「子どもに介護させたくない」という思いにもなります。

高齢になっても、介護を受けながらでも、安心して暮らせる身の丈に合った住み替え先はあるのでしょうか。

この記事では、私の父の住み替えの事例をもとに、比較的元気な人が自由に生活できる「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」と、日常生活の支援も付帯した「住宅型有料老人ホーム」を比較して紹介しています。 在宅介護のひとつの目安として参考にして頂ければ嬉しいです。

私が経験した在宅介護とは?

父は脳出血の後遺症で半身まひ、構音障害、難聴等の障がいを抱え要介護2でした。倒れてから30年を超え、母が主に介護を続けていました。私が介護の仕事に転向したのも、一つは両親の支援をしたいと思ったからです。

ところが、いろいろな変化がありながらもなごやかに穏やかに過ごしていた毎日が、2〜3年前から変わってきました。二人とも90歳近くになり、父も母も体力が低下し、さらに母には認知症状も出始め、毎日がいざこざの連続になってきたのです。

2024年の夏に、とうとう母が転倒骨折して要介護度4となり、私は半身不随の父と認知症の母を介護することになりました。

他の家族や親せきは、近くにはおらず、一人で両親の面倒をみることになったのです。

住み替えを決断した理由

父は筋力の低下が進み、自分の部屋からトイレまで数十分かかるようになりました。頻尿のために眠れない、間に合わずに失敗する、そんな日々が続きました。私も父の部屋の隣で就寝して夜間の転倒に備えましていましたが、とにかくトイレの回数が多くて私自身も眠れない夜が続きました。

とうとう通っていたデイケアの職員から「デイケア送迎時と利用中は車いすを使用します。」と伝えられ、「これはもう仕事を続けながら自宅で介護するのは無理だ。」と気づき、住み替えを決断したのです。

選択の基準は?

父が、「家の中で車いすが使えればもっと楽になる。」と話すようになってきたので、担当のケアマネジャーにそれを相談し、本人と一緒にケアマネジャーも同席のもと話し合いました。

- 屋内で車いすが使える(バリアフリーである)

- サービス内容に変化が少ない

- 生活の支援もありながら本人の暮らしは基本的に自由

- 家に近くて馴染みのある地域

これらを基準にして「サービス付き高齢者住宅(サ高住)」と「住宅型有料老人ホーム」から選んでいこうと話が決まりました。

父の一番の望みは「車いすが家で使える」というところでした。そこで、バリアフリーであり、適切な見守りや援助が受けられるところが必要、という結論に達しました。

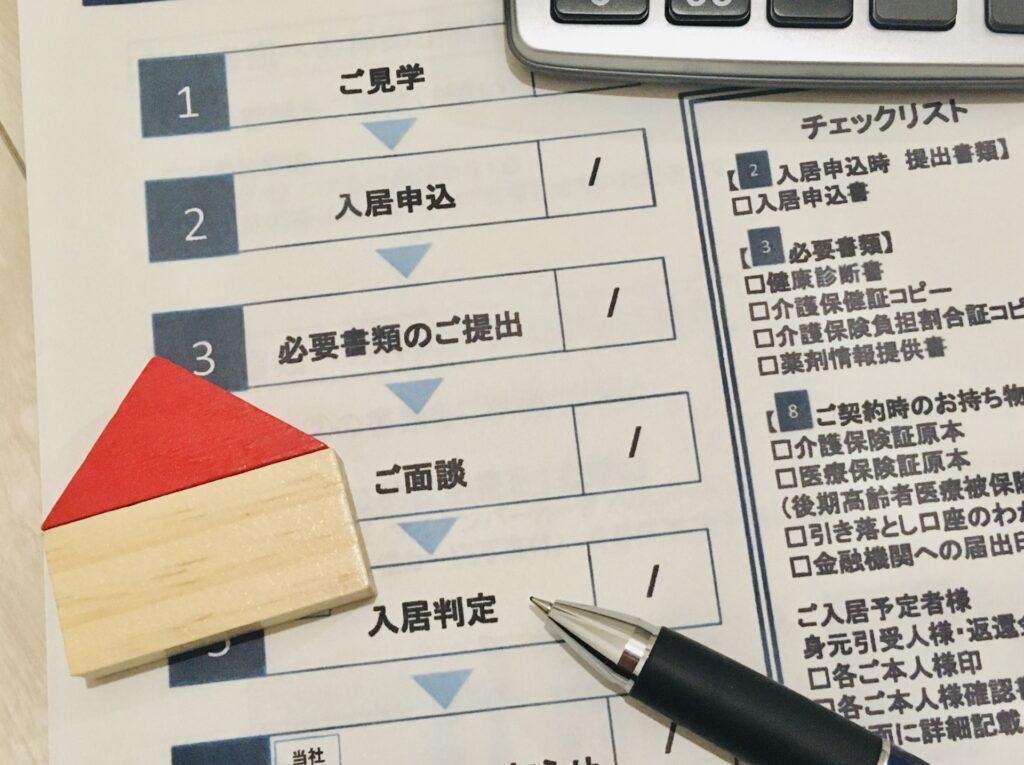

要介護2なので、外付けサービスが多くなると介護費用が高額になります。そこで、ある程度のサービスが包括されている近隣の「住宅型有料老人ホーム」から選ぶことを決めました。担当のケアマネジャーが施設の環境や評判から絞ってくれた施設の中から、本人と他県に住む妹も見学しました。

住み替えで大事なことは何?【父の場合】

一番に父がこだわったのは、「自由」です。自宅にいる時は身体の障がいから誰かの助けが必要なことが多く、構音障害や難聴のためうまく意思が伝わらないことも多かったようです。家族間で言い合いになることも多く、父の中では「自分だけが我慢している」ような気持ちになっていたのかもしれません。また、手厚い見守りや声掛けは、不要と考えていたところもありました。

住み替えをする時は、住み替えた場所で、望む生活が実現できる環境であることが、一番大切かもしれません。

二番目は、かかる費用が自分の年金内で処理できることです。いつまで続くかわからない介護生活に不相応な金額をかけると家族ともども破綻します。自分のことは自分で賄うという気持ちを家族間で共有することが大事です。

三番目は、これまでの生活と変わらない部分があることです。大きく環境が変わると高齢者は心身に影響が出ることがあります。(ちなみに母がそうでした。)場所が変わっても、できるだけ生活パターンを変えずに今までと変わらない環境であること。なかなか難しいことではありますが、住まいが変わっても自分の生活パターンを続けられれば、本人を含め関わる皆が安心できます。

図解でわかる認知症の知識と制度・サービス

疾患としての認知症の知識や、使えるサービス・制度を解説した入門書。

認知症の原因疾患や検査・治療のほか、診断後にかかわる人(専門職)、サービスなどを網羅し、図とイラストでわかりやすくまとめられています。

専門職にも家族介護者にも、認知症を知る1冊目としておすすめ。

サ高住と住宅型有料老人ホームの概要

それでは、「サ高住」と「住宅型有料老人ホーム」の違いはどんなことでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/001203422.pdf

サ高住

サ高住は、バリアフリー仕様で「見守りサービス」と「生活相談サービス」を備えた高齢者のための賃貸住宅です。2011年10月に国土交通省と厚生労働省の管轄の下、高齢者住まい法を根拠にしています。従来の「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」などが整備され、比較的元気な高齢者の住まいとして数を増やしてきました。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_sumai

サ高住|サービス内容

基本のサービスは、「見守りサービス」と「生活相談サービス」です。例えば、見守りセンサーの設置や、定期的に居室を訪問して安否確認をしているところもあります。食事などのサービスは、すべて別料金です。

入居する人は、自分で買い物や料理、掃除、洗濯、趣味活動等が可能な元気な人が多く、夫婦で入居する人もいます。

要介護者でも入居は可能ですが、要介護度に応じて必要な在宅サービスを契約して利用することになります。また、認知症の人は、その症状によって入居不可の場合や要介護で住み替えが必要になる場合もあります。

また、生活相談で一番多いのが介護や医療に関する相談です。市町村への申請などの相談もできます。

サ高住|費用

サ高住の費用は、家賃+管理費+食事代(オプション)など=月額費用となっています。

施設によって月額10万円〜25万円程度が必要です。介護が必要であれば介護サービス事業所と別途契約となります。自宅で暮らすのと同様に、生活に必要な経費についても考えましょう。

さまざまなサービスが別建てなので、月額費用が分かり難く金銭管理には注意が必要です。

サ高住は、一般の賃貸住宅と同様の「賃貸借契約」を結びます。敷金として数十万が必要ですが、礼金や更新料はかかりません。

「家賃」は、地域や共用施設のグレードによって数万円〜数十万円程度まで幅があります。入居時に高額な前払金や一時金が必要な場合もあるので、事前によく調べておきましょう。

住宅型有料老人ホーム

有料老人ホームは、厚生労働省の管轄です。老人福祉法、介護保険法を根拠法にしています。厚生労働省は、建築物の構造や設備、職員の適切な配置、提供されるサービスの内容、契約内容などを契約書や重要事項説明書等で明確にするよう指導しています。

特に、入居一時金や初期償却費等の返却方法など確認しておきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/001347959.pdf

住宅型有料老人ホーム|サービス内容

住宅型有料老人ホームは、自由で快適な高齢者マンションに食事サービスや生活支援サービスがついた施設です。介護が必要になれば外部サービスの利用となりますが、ケアマネージャーと相談しながら自宅にいたときと同じように利用できます。

入居条件は「自立」か「要介護者でも可」なのか、施設によって異なります。なのか。それに応じて生活支援サービスの内容の確認が必要でしょう。

住宅型有料老人ホーム|費用形態

住宅型有料老人ホームの費用は、利用料(+食事代+生活支援サービス+施設管理費+生活に係る相談等が含まれる)=月額となっています。

月額15万円〜30万円程度の費用がかかります。高額な入居一時金が必要な施設もあります。

介護が必要であれば介護サービス事業所と別途契約が必要です。生活支援サービスは付帯しているので、食事や洗濯、デイサービス等の準備などは施設で行いますが、具体的に何がしてもらえるのかは確認しましょう。

施設で暮らしていくために【父の場合】

父の入居費用については自分の年金内で支払うという条件でした。年金額を各施設側に提示して過不足を確認しました。さらに、今後、介護度が上がればどのように費用が推移していくか、また住み替えが必要なのか、「看取り」にも対応できるかなども尋ねました。

なんとか希望に合致した施設が見つかり、これまでのケアマネジャーに継続して担当してもらいながら、必要なサービスを組み立てて住み替えを行いました。

その後、父は、介護保険サービスの中で初めて車いすを借りました。また、デイサービスに加えて歩行能力も低下させないように訪問リハビリで歩行訓練も始めました。

今まで、家族にやってもらっていたことさまざまなこと(例えば「床屋に連れていってもらう」「好きなときにジュースが飲む」などの細かなこと)にすべて費用がかかることも分かってきたようです。

しかし、協力医療機関や薬剤師の平常時の健康管理ができ、お出かけサービスで外出ができます。専門家がそれぞれ分担することで、もちろん費用はかかりますが、会うたびに元気になっていく姿には私たち家族はもちろん、スタッフさんも驚いています。

認知症の人の心に届く、声のかけ方・接し方

たとえば「認知症のお年寄りがトイレの水で顔を洗っている」とき、どうしたらいいのか?

「口からわざと食べ物を吐き出す」ときは?

本書は、このような「どうしよう」「困った」という47の場面を取り上げて、適切にかかわる方法を5ステップで示した認知症ケアの超入門書。

それぞれのメリット・デメリット

では、それぞれの施設のメリットやデメリットはどんなことでしょうか。

サ高住のメリット・デメリット

メリット

- 自由度が高い

- 費用負担が軽い

- 自立した生活が可能

デメリット

- 介護が必要になると家賃+介護費用で月額が高くなる。

- 要介護度が悪化した場合、退去になる可能性がある。

- 住宅内でのコミュニケーションは少ない。

サ高住がおすすめの人

- 自分で生活をコントロールし、自立した生活が可能な人

- 必要な介護サービスを選んで利用したい人

- 緊急時に立ち会える人が近くに居る人

住宅型有料老人ホームのメリット・デメリット

メリット

- ある程度自由でありながら日常生活の支援が受けられる

- 介護度が高くても受け入れ可能(看取りを行う施設もある)

- 施設内で生活が完結できるため、家族の負担軽減につながる

デメリット

- 併設の事業所の利用が決められている場合がある

- 介護度が重度になると介護サービス費用が高額になる

- 他の施設への転居を勧められる可能性がある

住宅型有料老人ホームがおすすめの人

- 他者が関与し、それなりの安心と安全を求める人

- 要介護者で家族の介護が必要不可欠であり、家族が介護に負担を感じている

- 要介護状態でも自分の意思が明確な人

それぞれのメリット・デメリットからどの施設にどんな人が適しているのかを考えてみました。

しかし、利用する人それぞれに望む生活があります。一概には言えないので、あくまで参考として下さい。

住宅型有料老人ホームでの父の暮らし

父の住む住宅型有料老人ホームは、8畳ほどの居室にトイレやクローゼットがついています。ベッド以外の家具はすべて自宅から持って行ったり購入して揃えました。入居に新しく必要だったものは、カーテンやちょっとした家具を合計して2万円足らずでした。

ベッドは自費でレンタル、車いすと多点杖は福祉用具貸与を受け、そのほか併設のデイサービスに週3回、週1回の居室掃除で訪問介護、週1回の訪問リハでの歩行訓練と忙しい日々を過ごしています。

食事や洗濯、デイサービスの準備や送り出しお迎え、体調不良時の医師への相談など施設で行ってくれることが結構あります。スケジュールの確認やちょっとした報告等は、LINEでできるのでとても便利です。

面会にも制限がなく、孫やひ孫たちとの面会や、愛犬を連れての訪問もできます。

先月の介護保険の認定調査では、初めて要介護1と軽度化しました。

これまで自宅では杖歩行であったために、転倒のリスクが大きく、終日の見守りや支援が必要でした。ところが、施設で車いすを利用することによって歩行中の転倒リスクを減少させ、「一人でできること」が格段に増えました。介護にかかる時間(手間)が少なくなったということで要介護度が軽くなったということでしょう。

先日の総合病院の外来受診時では、「こんなに元気になるならもっと早く行けばよかった」と笑う父に、主治医ともども苦笑いしました。

親が倒れたら、まず読む本

頑張らない介護とは、考え方のコツを知っているかどうかにかかっているのです。

①必要なサービスやモノにはお金を使って

(良い意味で)手抜きする、介護はお金で買う

②時間をかけるもかけないも結果的に得するかを判断する

③介護に完璧はない!良いことを考えながら気持ちを切り替える。

介護の質を落とさずにストレスを減らす方法を教えてくれる1冊です。

まとめ

サ高住と住宅型有料老人ホームには、それぞれ異なる特徴や魅力があります。

私たちも住み替えが決まるまでには、毎日何度も言い合いました。ただ、本人が自宅での生活に困っていたという事実があり、それを解決するためにケアマネジャーと一緒に具体的に話し合うことができたことが良かったのではないかと思います。

自宅で生活している間に家族が無償で行っていた支援に対し、すべて費用がかかってきます。かかる費用のことも含めて本人や家族で話し合い、本人の納得が必要です。

選択の際には、本人の希望や家族の状況、経済的な条件を考慮しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/001209213.pdf

私には、入院中の認知症の母もいます。父と同じ選択はできないでしょう。より多くの選択肢を広げて母に適した介護生活を目指していくつもりです。

投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。

最新の投稿

介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ?

介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ? 認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説!

認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説! おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ

おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ 認知症2023年10月17日親が認知症になったらどうする?介護の始め方と自宅で使える支援サービスを徹底解説

認知症2023年10月17日親が認知症になったらどうする?介護の始め方と自宅で使える支援サービスを徹底解説

コメント