親の介護は何歳から始まるのでしょうか。

もちろん、急な病気や事故など、いつ何が起こるかは誰も予測できません。そして、今は元気な親も、いつかは年老いて介護をしなければならないこともあるでしょう。

このコラムでは親の介護がはじまる年齢や要介護の基準と、介護の備えについてお話しています。

介護についての知識をチェックしながら今できることを一緒に考えてみましょう。

親の介護は何歳から始まることが多い?

親の介護は実際に何歳頃にはじまることが多いのでしょうか。

厚生労働省が公表している「要介護者」の割合を参考に、介護がはじまる年齢をみていきましょう。

(参考:厚生労働省「平成28年 国民生活基礎調査の概況」)

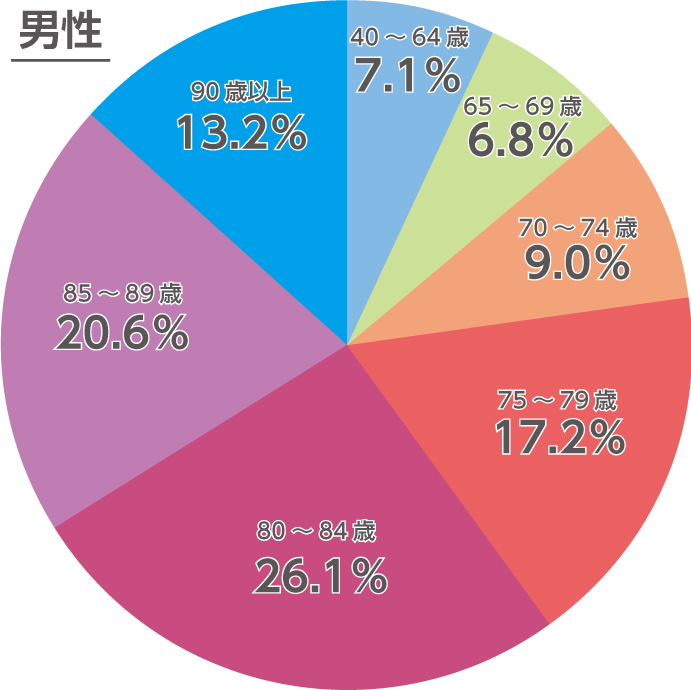

性別にみた要介護者等の年齢階級別構成割合

平成28年の厚生労働省の調査では、男性では80~84歳、女性では85歳~89歳が最も多くなっています。

多くの方は80歳以降に介護がはじまるようですね。

その一方で、40~64歳で介護状態になる方も少なくはありません。

また、その原因としては80歳以上の方の第一位が認知症であるのに対し、若い年代は脳血管疾患となっています。

脳血管疾患は突然起きることも多く、突然介護状態になってしまうことも。

40代以上で自分(親)は健康だと思っていても、いつ介護状態になるかはわからないということをまずは理解しておきましょう。

慌てないために知っておきたい介護の備え

いつ親の介護が始まるのかとびくびくして過ごすのではなく、一番には日頃の予防が大切です。

食事や運動、定期健診などに気を付けておくことで、多くの病気は未然に防ぐことができたり、早期発見をすることができます。脳疾患などは高血圧の方にリスクが高いということもあります。まずは毎日血圧測定をすることから習慣づけるのもいいでしょう。血圧だけでなく、食事や睡眠、天気などで体調が変化することもあります。日々の生活や血圧などを記録しておくだけで、ちょっとした変化に気づけるようになります。

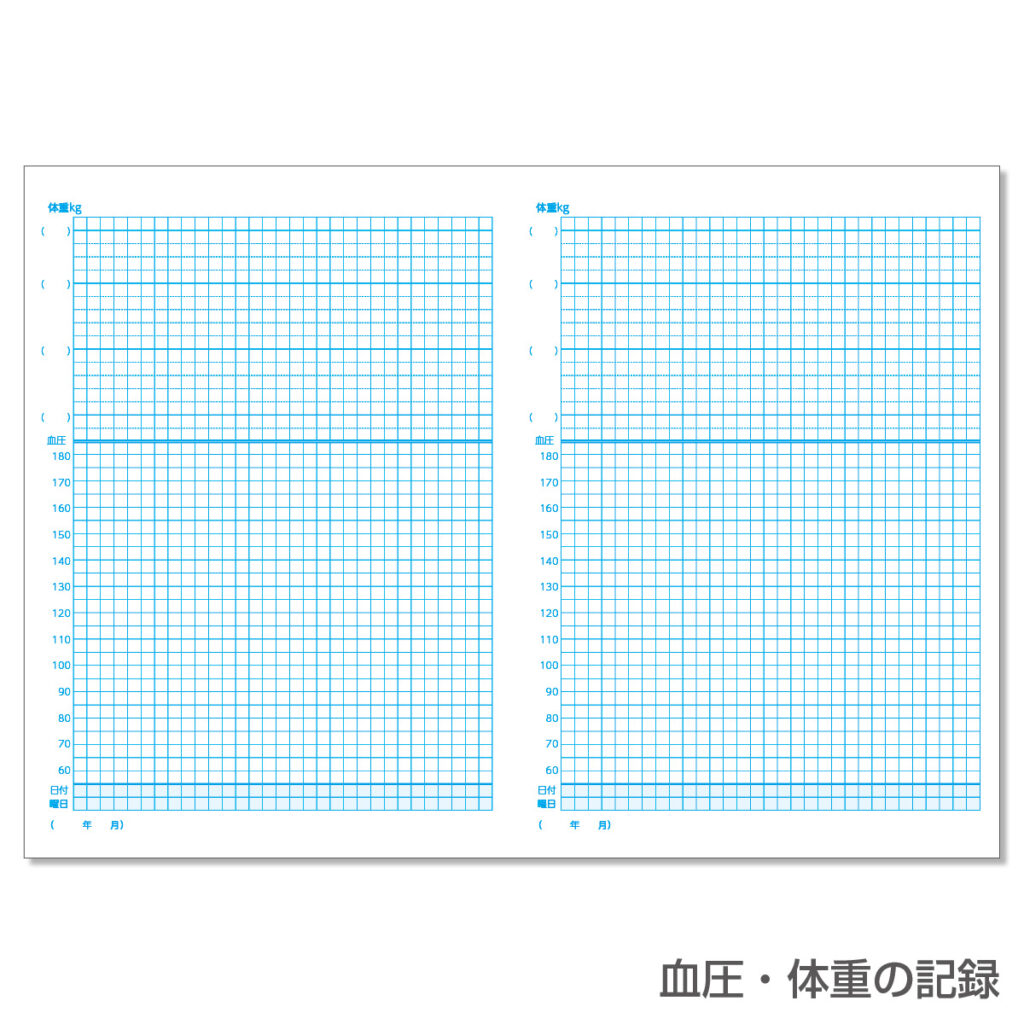

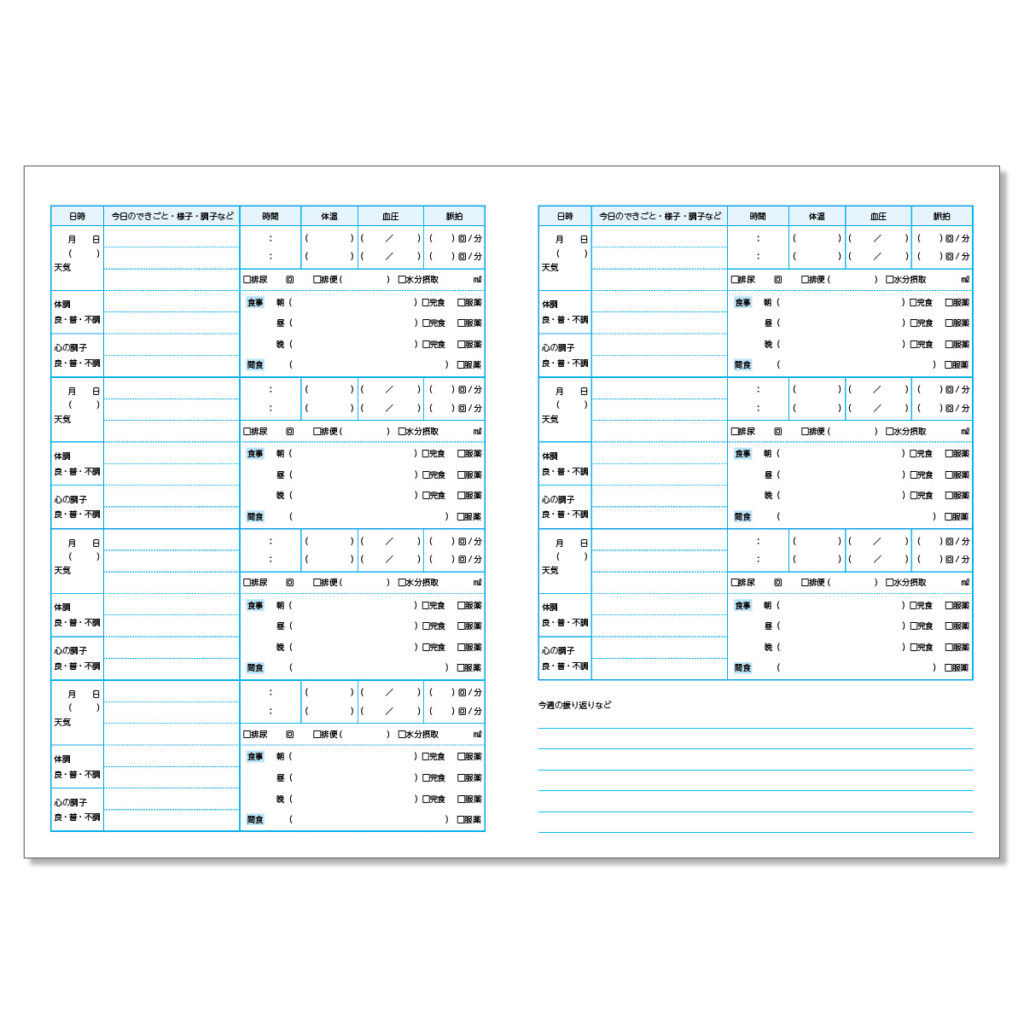

健康管理手帳 りずむのおと

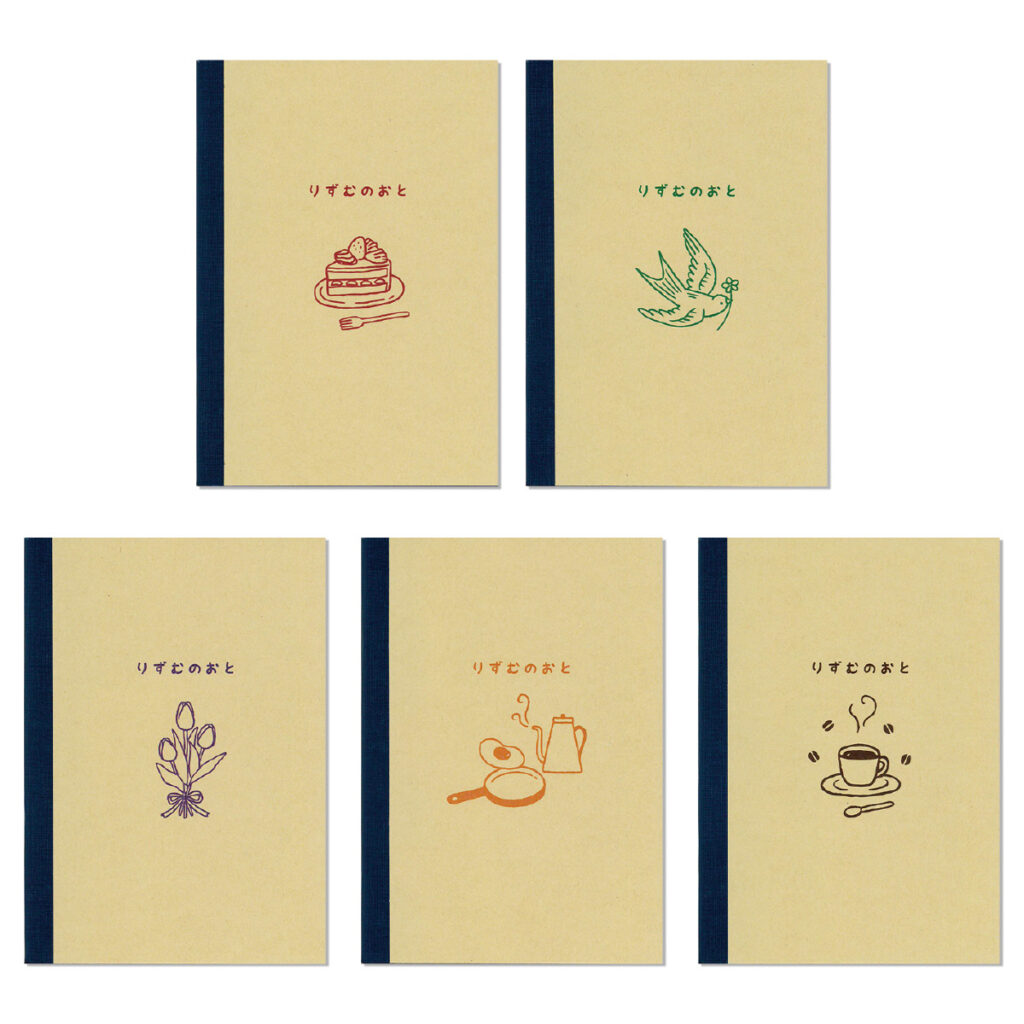

日々の血圧をグラフ化して見ることができます。血圧以外にも食事や薬、心の調子など健康管理に必要な項目を記録することができます。

【記録欄】

検査データの基準値

血圧&体重グラフ

日々の記録(日付/天気/体調/心の調子/体温/血圧/脈拍/排尿/排便/水分摂取/食事・間食・服薬記録)

また、もしも親が介護状態になったとき、まずどこに相談すればいいのかを知っておくのと知らないのでは大きな違いです。日々の備えとして知識をもっておき、慌てず対処できるようにしておくことが大切です。

ここからは、介護が必要になったときに知っておきたい知識について説明していきます。

介護が必要になったらまず相談する場所

まず、介護が必要になったらまず相談する場所は、「地域包括支援センター」だと覚えておきましょう。

もちろん、そのほかにもいろいろと相談機関はありますが、「地域包括支援センター」さえまずは頭に置いておけば、もしものときに必ず助けてもらえます。

普段はお世話になることがない地域包括支援センターですが、必ず各自治体にある機関です。文字通り、「地域」を「包括的に」「支援」してくれるところです。その後の流れについてもいろいろと教えてもらえるので、地域包括支援センターの存在だけは頭に置いておいてくださいね。

要介護の基準や認定の流れ

ここからは具体的に介護状態や介護認定の仕組みなどを説明していきます。

まず、どんな状態が要介護といえるのかということがわからない方もいるでしょう。

筆者もその一人でした。祖母が認知症になったときのことです。

・物忘れが多くなってきたな

・会話のキャッチボールができなくなってきたな

そんな違和感があっても「介護」という言葉は当時の頭の中にありませんでした。

しかしある日、トイレがある場所が一時的にわからなくなったのです。今後のことも考え、念のため地域の地域包括センターへ相談に行き、祖母の今の状態を話すことに。するとすぐに要介護認定の申請をしたほうがいいだろうということで手続きとなり、2週間後には要支援1の通知を受け取りました。

「介護」認定というと、本人も家族も抵抗感があり、症状や状態が悪化するまで家族が孤立して頑張ってしまうこともあります。しかし、介護認定は、本人や家族をサポートするためのサービスを利用できたり、金銭的にも様々な補助を受けられるものでもあります。「少しでも見守りや人の手が必要な状態」であれば、相談をしてみると良いでしょう。

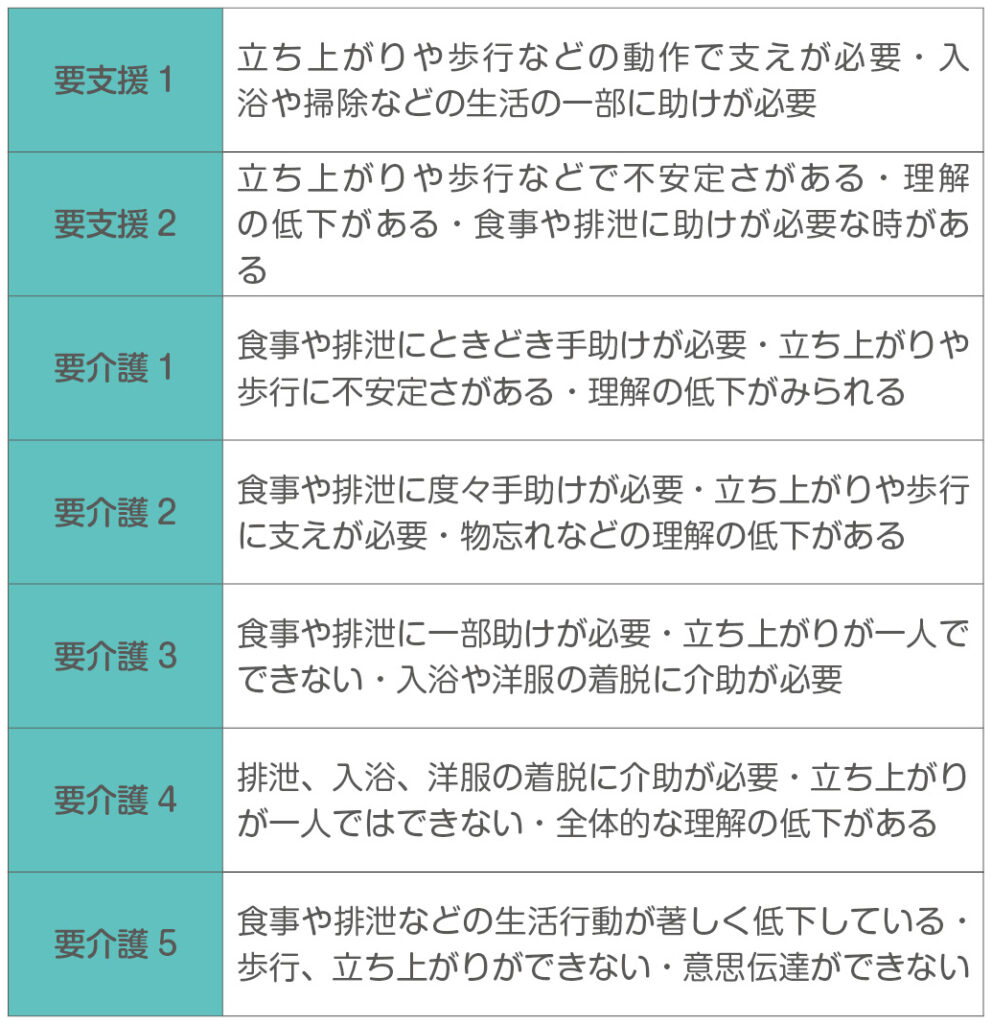

要介護の認定基準

では、要介護の認定基準はどのようなものなのか見ていきましょう。

大きく、このような基準があり、それぞれの審査項目に沿って認定が行われます。

審査項目に沿った内容で、コンピュータによる一次判定ののち、訪問による調査で二次判定を行い、介護度が決定します。

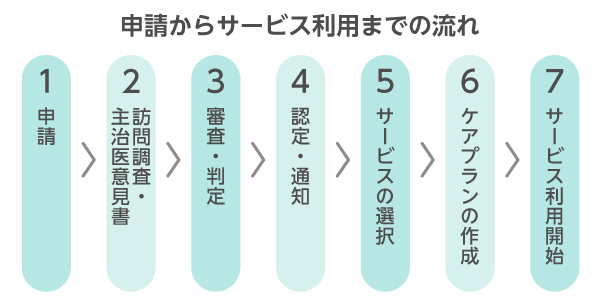

介護認定の流れ

日常生活のサポートが必要になったり、介護サービスを利用したいといった場合、自費で利用できるサービスもありますが、まずは介護保険が適用となるサービスを利用するのが一般的です。

しかし、介護保険が適用となるサービスを利用するには、必ず介護認定を受ける必要があります。

介護認定を受ける流れについてみていきましょう。

まずは、自治体の地域包括支援センターや、役所の「高齢福祉課」「健康相談窓口」といった機関に問い合わせ、申請の手続きを行います。

認定から通知は1~2週間ほどで、介護認定が決定すると、介護サービスを利用することができます。

「膝が痛くて階段がきつい」それも要介護認定の対象!?

それでは、膝が痛くて階段がきついといった状態は、介護認定の対象になるのでしょうか。

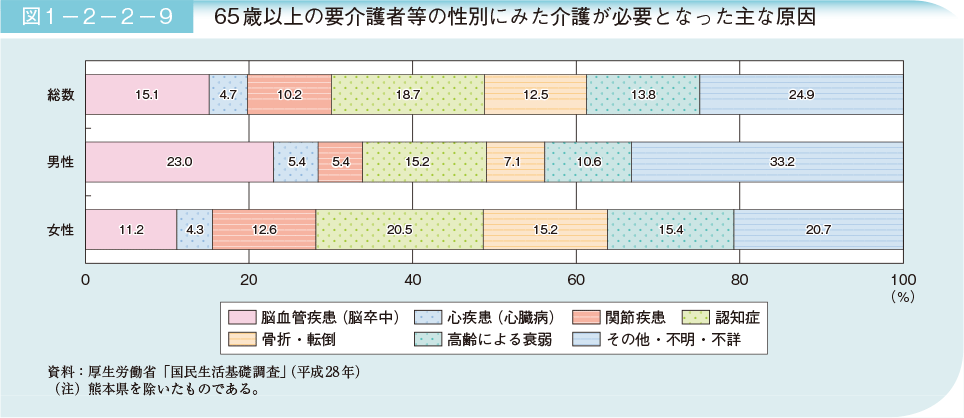

厚生労働省の調査による要介護度別の介護の要因をみてみると、要介護認定を受けた方の全体の1割は関節疾患が原因であるようです。 (平成28年厚生労働省調査)

・一人で階段を上るのが大変になってきた

・立ち上がるのに支えが必要

・よく、ものにつまずいて転ぶ

そのような様子がみられたら要介護認定を受けられる可能性があるということですね。

しかし、親に要介護認定のことを言い出すのは勇気がいることです。

私の母は68歳になったころ、物忘れが多くなり、足元もフラつく回数が多くなりました。

これは一度病院で見てもらった方がよいのかも、と思い母を誘いますが「大丈夫よ!あなたは自分のことを心配していればいいの」の一点張り。

とりあえず様子を見守りながら過ごしていたある日、母が自宅の階段で足をすべらせて落ちてしまったのです。

幸い大事には至らず、病院で診てもらった後に地域包括支援センターへ行き要介護認定の申請をしました。

帰り道、母は小さな声でいいました。

「私ももうおばあちゃんなのね」

気持ちは元気でも体は衰えていく。昔のようには動けない。それは想像以上に苦しいことなのかもしれません。

はじめは要介護認定を受けたことにショックを受けている様子でしたが、今は介護予防の施設に楽しく通っています。

また、私も安心してお任せでき、自身の家庭や仕事に時間とエネルギーを使えるようになりました。

親に要介護認定のことを伝えるのはとても勇気がいりますが、介護では一人では支えきれないこともたくさん出てきます。

また、要介護認定を受けると地域のサービスを安く利用できたり、専門家の力も借りやすくなったりします。

親御さんの様子に不安を覚えた時には、ぜひ一度要介護認定の申請について話をしてみていただきたいと思います。

心配しすぎず今できることを

親がいつ介護になるのかを予測するのは難しいですが、人はみな歳を重ねていきます。

将来、親の介護が必要になったときをイメージして今できる準備をしておくことが大切です。

例えば、介護保険制度などの情報収集や予備金の貯金は今からでもできます。

出来る限り自宅で介護をしたいと希望している方は将来のリフォーム費用を貯めるのも今できる準備の一つかもしれません。

一人で介護をすると考えると不安になってしまうと思いますが、実際はケアマネジャーや介護職の方など、さまざまな人たちの支援を受けながらみんなで乗り越えていきます。

心配をしすぎず、今の瞬間を大切に、今できる準備をしていきましょう。

こちらもおすすめ

コメント