親が認知症で介護が必要になったら、自宅で受けられる介護サービスはどんなものがあるのでしょうか。

「まだまだうちの親は足腰がしっかりしていて大丈夫!」と思っていても、実は認知症で生活にはサポートが必要だった……ということもあるのです。

「なんか最近怒りっぽいな」「同じものが何個も買ってある」「大きいお金ばっかり使うから」「財布の中が小銭でパンパン」「何度も電話をかけてくる」「家の掃除が出来ていない」…こうしたことが目立つようになったら要注意です。

今回は、親が認知症で介護が必要になった時どうしたらいいのか、自宅(在宅)で受けられる介護サービスには何があるのかを紹介します。

親が認知症で介護が必要になったら

普段から一緒に暮らしていたり、連絡を取り合ったりしていると「あれ、なんだか親の様子がおかしいかも」と思う瞬間があるかもしれません。

そんなときには、「気のせいだろう」「年だから」と思わず、早めに病院に行くようにしましょう。

なぜなら、これが認知症の症状である場合、早めに診断を受け、治療を受けることで、進行が緩やかになります。また、もし介護サービスを利用する必要がある場合、要介護認定が必要となりますが、認定が下りて介護サービスが利用できるまで1ヶ月程度の期間がかかるからです。

認知症発症のサイン

認知症とは、脳の病気や障害などを理由として認知機能の低下が起こる病気です。

周囲の人が気づきやすいサインとして「物忘れの増加」や「慣れた道での迷子」「怒りっぽくなる」「今までできていた料理や洗濯などができなくなる」「現実には見えないものが見えると主張する」などがあります。

高齢者の病気というイメージの多い認知症ですが、実際には病気などが原因で発症する若年性の認知症もあり、65歳未満の人が発症した認知症を若年性認知症といいます。

認知症と診断されたら

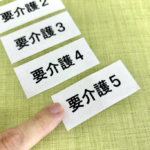

認知症と認定された場合、状況に応じて介護サービスを利用できるよう、「要介護認定」を受けておきましょう。要介護認定の申請は、住んでいる市町村の窓口で行い、その後訪問調査と主治医の意見書にもとづいて調査・審査が行われます。原則として申請から30日以内に結果が通知されます。

要介護認定とは、「この人にはどの程度の介護が必要か」「どの程度の支援が必要か」を段階別に表したもので、要介護認定の結果により受けられる介護サービスとその費用負担額が変化します。

親が認知症であると、人に知られたくないと思ったり、まだ自分(たち)だけでなんとかなると思い、頑張ってしまう人もいます。しかし、介護サービスを利用することで家族の負担が軽減したり、親にとっても刺激になり認知症の進行にメリットがあることも。

また、要介護認定の際にはたくさんの有識者が関わります。今はまだいいかな、と感じても、有識者に悩みを打ち明けることができたり、相談できるということも要介護認定を受けるメリットといえるでしょう。

認知症の人が自宅(在宅)で受けられるサービス

では、認知症の人が自宅に住んだまま(在宅)で受けられるサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。

大きく分けて「訪問」「通所」「宿泊」と、それらが融合したタイプの4つのサービス形態があります。介護認定区分により使えるサービスや内容は異なるため、ケアマネジャーに相談してみましょう。

もし在宅で「1人暮らしをしていて危ない」「家族の介護では限界がある」と感じた場合は、ケアプランの見直しや施設入所への検討も必要かもしれません。速やかに相談しましょう。

自宅(在宅)で受けられるサービス

・訪問介護

(ホームヘルパーに自宅に来てもらい、食事や着脱などの介護や買い物の援助を受ける)

・訪問入浴介護

(自宅の浴室の環境などの理由で家の浴槽での入浴ができない場合、浴槽を持参してもらって入浴介助を行う)

・訪問看護

(看護師や保健師に家に来てもらい、痰の吸引や点滴などの看護をしてもらう)

・訪問リハビリテーション

(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に自宅に来てもらい、リハビリテーションを受けるサービス)

・居宅療養管理指導

(医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが医学的管理や服薬指導、食事相談を行う)

・夜間対応型訪問介護

(通常の訪問看護が対応していない夜間に対応してもらえる。定期的に訪問する定期巡回サービス、体調の変化などに応じて臨時で訪問する随時訪問サービスがある)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(訪問介護と訪問看護、両方の定期巡回と随時訪問が受けられるサービス)

通所で受けられるサービス

・通所介護(デイサービス)

(デイサービスなどの介護施設に通い、入浴や食事などの介護を受けられる日帰りのサービス)

・通所リハビリテーション(デイケア)

(病院や老人保健施設などに通い、リハビリテーションを受ける日帰りサービス)

・認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)

(認知症の方専門のデイサービス。少人数制、より柔軟性の高い対応などが特徴。居住地以外のサービスは利用できないため注意。)

・療養通所介護(療養型デイサービス)

(難病や認知症、がん末期患者など医療との連携が必要な人向けの介護サービス)

宿泊で受けられるサービス

・短期入所生活介護(ショートステイ)

(介護している人の病気や出張、休息(レスパイト)を理由とした、短期間の施設入所。連続して利用できる日数は30日まで)

・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

(医療の必要性が高い人向けの短期間の施設入所。ショートステイと同様、介護している人の病気や出張、休息(レスパイト)を理由とする。連続して利用できる日数は30日まで)

訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス

・小規模多機能型居宅介護

(1つの施設が、訪問介護、デイサービス、ショートステイの全てを提供するサービス。ただしこのサービス利用中は他の事業者の訪問看護などは受けられない)

・看護小規模多機能型居宅介護

(医療の必要性が高い人向けに、1つの施設が、訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイの全てを提供するサービス。このサービス利用中も、他の事業者の訪問看護などは受けられない)

福祉用具のレンタルや購入・介護リフォームの費用

実際にホームヘルパーさんに来てもらう、あるいは通所するなどの他にも、自宅で介護するための福祉用品のレンタルや購入・介護リフォームの費用助成のサービスもあります。

介護保険が適用される品目や適用される金額の割合は要介護認定の区分により異なり、指定の業者から購入する必要があるためまずはケアマネジャーに相談しましょう。

また、介護を理由とした手すりの取付や段差解消のリフォームの場合、工事費用に介護保険や市区町村から補助金が出ます。工事前に申請が必要なため、こちらもケアマネジャーや施工業者と相談が必要です。

認知症の症状が進行してくると、排泄や歩行などに影響が出ることもあります。事故やケガを未然に防ぐためのリフォームをしておくと安心です。

要介護認定にならなくとも、使えるサービスはある

認知症だと思って要介護認定を申請したものの、加齢による物忘れの範疇で介護認定には至らなかった、というケースもあるでしょう。また、家族や本人が必要としている支援と介護保険のサービス内容がうまく噛み合わない場合もあります。

その場合は、各市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業や事業者の介護保険外サービスなどが利用できます。民間の家事代行や配食サービスなどもおすすめです。

保険利用に比べ費用負担はかかってしまいますが、その分柔軟なサービスを提供できるため、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどで情報収集しましょう。

離れて住んでいて、家族の体調が心配という場合には、「わたしの看護師さん」というサービスもあります。

有資格者の看護師さんが日々の健康チェックをしてくれ、何か異常があった場合には速やかに医療機関等に連携してくれます。常時介護が必要ではないけれど、見守りをしてほしい、体調管理をしてほしいという方には安心のサービスです。

早くから介護サービスを利用するメリット

介護サービスを利用することに抵抗感を感じる方もいらっしゃいますが、早いうちから少しずつ介護サービスを利用することには「症状が進行しても、慣れているためサービスを受けいれやすい」というメリットもあります。

例えば、いきなり施設に親を入所させてしまうと、親は慣れない環境で不安になりがちだったり、子も施設のルールなどが分からず困惑しがちです。しかし、通所やお泊まりデイ、短期入所などを通じて慣れた環境であれば、お互いに安心して次のステップに踏み切れるでしょう。

また、普段から1人の家族が介護をしていると、介護のやり方が固定化されてしまい、その人が病気などで介護できなくなった場合でも他の人を受け入れられなくなってしまう……というリスクもあります。早期から介護サービスに慣れてもらい、ストレスなく介護が続けられるようにしましょう。

介護サービスを利用してストレスを減らそう

親が認知症になり介護サービスの利用を検討している場合は、まず市区町村の窓口に行って要介護認定の申請をしましょう。その後申請結果にもとづいてケアマネージャーさんとケアプランを作成します。

自宅で受けられる介護サービスには、訪問介護やデイサービス、お泊りデイなどが存在します。自分たちに合ったプランを作成してもらい、親も子もストレスがより少ない形を探しましょう。

自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって細かく設定されていますので、領収書を保管しておき、お住まいの市区町村の介護保険課やケアマネージャー、病院のケースワーカーなどに相談しましょう。

親の介護をはじめたらお金の話で泣き見てばかり 増補改訂版

「親の具合が悪くなる前に最低限やっておくべきチェックリスト」など今すぐできる超実戦テクを駆使すれば、1円でも安く済み、1円でも多く取り戻せます。

知らなきゃ泣き見る「介護とお金の基礎知識」、絶対必読の最新版

投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。

最新の投稿

介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ?

介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ? 認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説!

認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説! おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ

おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ 介護の豆知識2023年8月31日訪問介護には掃除の範囲がある!知っておきたいヘルパーさんに頼めない掃除とは?

介護の豆知識2023年8月31日訪問介護には掃除の範囲がある!知っておきたいヘルパーさんに頼めない掃除とは?

コメント