熱中症にならないためには、室内でも注意が必要です。高齢者の方々にとって、暑い季節は大変厳しいものですが、適切な予防策と対処法を知っておけば安心です。この記事では、熱中症と向き合うために必要な知識や対処法を、体験を踏まえてわかりやすく解説しています。とっておきの対処法もご紹介します。

「家の中だから大丈夫」はとても危険です。いざその時に焦らず対処できるよう日ごろから熱中症対策をしておきましょう。

高齢者が熱中症になりやすい理由

通常、人間は暑いと感じると自律神経が働き、熱を外に出そうと汗をかきますが、高齢になるとその機能が下がってしまい、熱が身体の深部にこもりやすくなってしまいます。汗をかきづらいので、熱もこもりやすいのです。

さらに、実際は水分が不足しているにもかかわらず、のどの渇きも感じにくいために、知らず知らずに脱水を起こしてしまいます。筆者も父の水分不足に気づかずに、脱水症状をおこしてしまいヒヤッとしたことがあります。

暑さを感じづらいことも熱中症になりやすい大きな要因でしょう。

室内でも危険 高齢者の熱中症

「言動がおかしい」

「身体に力が入らない」

など熱中症の初期症状が見られたら素早く応急処置が必要です。熱中症で緊急搬送される人のうち、約6割が自宅などの住居場所で発生、そのうち60歳〜70歳代が50%を占めています。(東京消防庁調べ)

思った以上に室内が危険だということです。

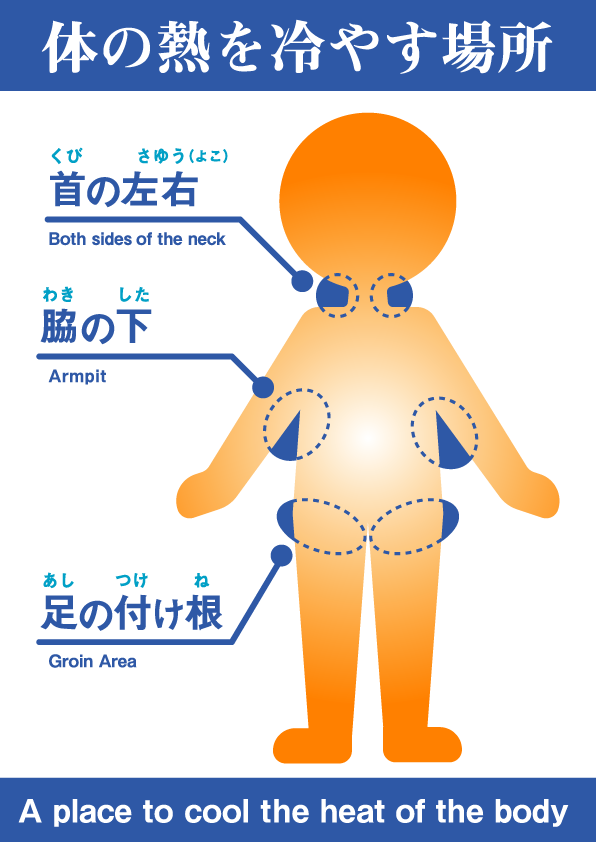

熱中症は、身体の内部に熱がこもることで発症します。対処法のポイントは身体(の内部)を冷やすこと。太い血管のある首・わきの下・足の付け根の3か所を冷やし、冷たい血液を全身に巡らせることで応急処置ができます。

また、「身体の内部を冷やす」我が家のとっておきの方法もご紹介します。簡単にできるので、不調を感じたら是非試してみて下さい。私達はこの方法で「数分で」「楽に」内部の熱を逃がし、熱中症対策にしています。

高齢者の熱中症対処法

熱中症の初期症状として、めまい、吐き気、頭痛などがあります。脳卒中の症状と似ていますが、見分けるポイントは脳卒中特有の症状があるかどうかです。(※1)

呂律が回らない

言葉が理解できない

視野が欠ける、二重に見える

顔、腕、足の片方だけ麻痺がある

※1 日本生活習慣病予防協会

これらの症状がない場合は、熱中症の可能性があります。すぐに涼しい場所に移動し、水分補給と、血管を素早く冷やすことが必要です。(※1)

冷たいタオルを額や首にかけるなどの対策も効果的です。

素早く身体の内部を冷やす

冷却に使えるものとしては、保冷剤や氷枕、なければ、ビニール袋に氷水をいれた即席保冷剤も有効です。タオルを濡らしたものでもOK。

【緊急時に使えるもの】

・濡れたタオル

・冷えたペットボトル

・氷枕

・ビニール袋と氷水

・保冷剤

【高齢者の熱中症 体験談】

父が「なんか変、身体の中が熱い気がする」というと、すぐにタオルを水にぬらして、首にあてました。保冷剤ですと、冷たすぎて本人が嫌がるので、タオルで応急処置です。そして、ビニール袋に少しの氷と水を入れたものを額に当てて、安静にさせます。数分で落ち着いてきました。

このように、室内で熱中症になった場合の応急処置は、身近にあるものですぐに太い血管を冷やすことです。

高齢者は、体温調節がうまくいかないことも多く、暑さに敏感ではありません。熱中症が重症化すると、意識障害や体温の急激な上昇などの症状が現れます。これらの症状が現れた場合は、すぐに救急医療の専門家に連絡し、適切な治療を受ける必要があります。

水分・塩分の補給

水分を補給する場合、液体による誤嚥を防ぐために、自分で飲める場合と、うまく飲み込めない、またはいつもと反応が違う場合で対処法も異なります。

自力で飲める場合

自力で飲める場合は、冷たい水を補給します。胃の中に冷えた水を入れることで、体内の熱を逃がすためです。さらに、大量に汗をかいていた場合は、水分と塩分両方を補給する必要があるために、スポーツドリンクや経口補水液が良いでしょう。

冷えた経口補水液を摂取することは、身体の内部を冷やすだけでなく、不足した水分の補給も同時にできるため、熱中症の対処法としてとても有効です。経口補水液がない時は、水1ℓに塩 1g から 2gを混ぜた食塩水でも構いません。(※2)

誤嚥が心配 でも水分と塩分もとりたい方はこちらがおすすめです

クリニコ アクトウォーター (水分補給ゼリー) 24個入

水分補給と、電解質バランスに配慮したゼリー飲料です。ゼリーなら液体よりも誤嚥の心配が少なくて安心ですよね。ほどよい塩味とさわやかなライチ風味でおいしく水分補給ができます。熱中症の予防に常備しておきましょう!

■入数:1箱(24個入)

■成分:1袋300g(30kcal)

■栄養素:ナトリウム

自力では飲めない 反応がおかしい場合

自分で飲み込めない場合は、液体が気道に入ってしまう恐れがあります。無理な水分補給は危険です。

また、嘔吐したもしくは吐き気がある時はすでに胃に影響を及ぼしている状態のため、水分補給は点滴で行う必要があります。速やかに医師の診断を受けましょう。(※2)

※1環境省:熱中症になったときには

とっておきの熱中症対策は『かき氷』

そもそも「熱中症」とは身体の中に熱がこもってしまうから起こるものです。素早くその熱を逃がすために、劇的に効果があったものがあります。それは「かき氷」です。

「身体が熱い」「昨日の夜からふわふわする」

我が家ではそう感じたら、有無も言わさず「かき氷」です。歯が悪い母も、口の中で転がすだけでも効果がありました。また、ソフトクリームは口の中で溶けてしまいますが、かき氷は、飲み込んだ直後から内部を冷やしてくれるので、すぐに意識がはっきりしていきます。

父も母も「あ~すっきりしたわ」と、かき氷で熱中症で倒れずに済んでいます。カップのかき氷ならスーパーで100円以下で売っています。手軽に、すぐにできる熱中症の対策としておすすめします!ただし、食べすぎるとお腹を壊すのでご注意ください。

早めに医療機関へ

熱中症は甘く見てはいけません。身体の中に熱がこもると、脳や肝臓など、いくつもの内臓にダメージをあたえてしまいます。

それが、高齢者は特に危険と言われている理由です。

意識が朦朧としたり、頭痛、吐き気などを引き起こしていたなら「冷やせば大丈夫」と思わずに、すぐに医療機関を受診しましょう。

どう防ぐ?高齢者の熱中症予防

熱中症になっていなくても、体温を下げやすくするカ所に保冷剤を当てる、マメな水分補給など生活の中でできる予防対策を日頃から心がけましょう。

普段からできる予防は下記の5つです。

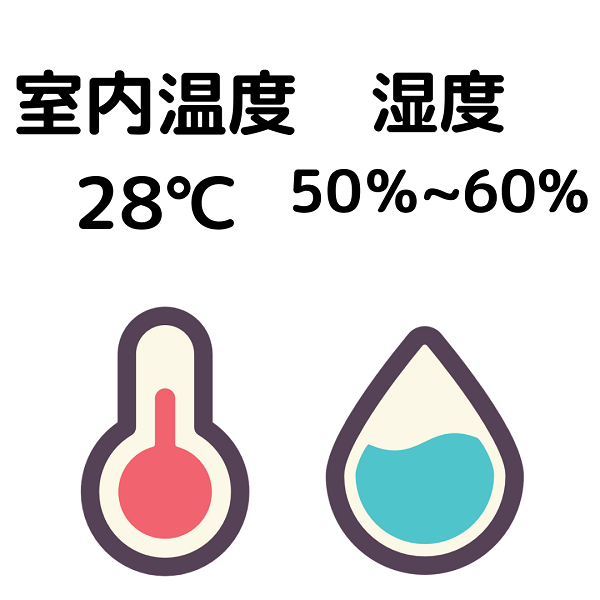

室内の温度と湿度の管理

室内でも熱中症になる可能性があるため、室温を適切に調節しましょう。エアコンや扇風機を使用して、涼しい環境を作ることが重要です。

よく「夏の熱中症対策にはエアコンは28度に」と言いますが、室内を28℃に保つことと、エアコンの温度設定を28℃にすることは違います。リモコンを28℃にしたからといって、安心しては危険です。室内温度が28℃になるように気を付けておきましょう。

また、夏に限らず重要なのが「湿度」です。湿気が多いと、体力も消耗し、脱水も起きやすくなります。高齢者は身体機能の低下により、のどの渇きや体温の変化にも気づきずらい傾向があります。

【高齢者の熱中症 体験談】

78歳になる父も、脱水を起こしたことがあります。

室内で「なんか気持ち悪い」と、急に動けなくなりました。急いで病院に連れて行くと脱水症状でした。医師からは「高齢者の方は、室内でもマメに水分を補給してください。飲みたくなくても一時間ごとにひと口と、ひとつまみの塩をとってください」

と言われました。それ以来、冷たいお茶のペットボトルと塩飴、そして湿度計を常にテーブルの上に置いています。夏の3点セットとなりました。

こちらもおすすめ

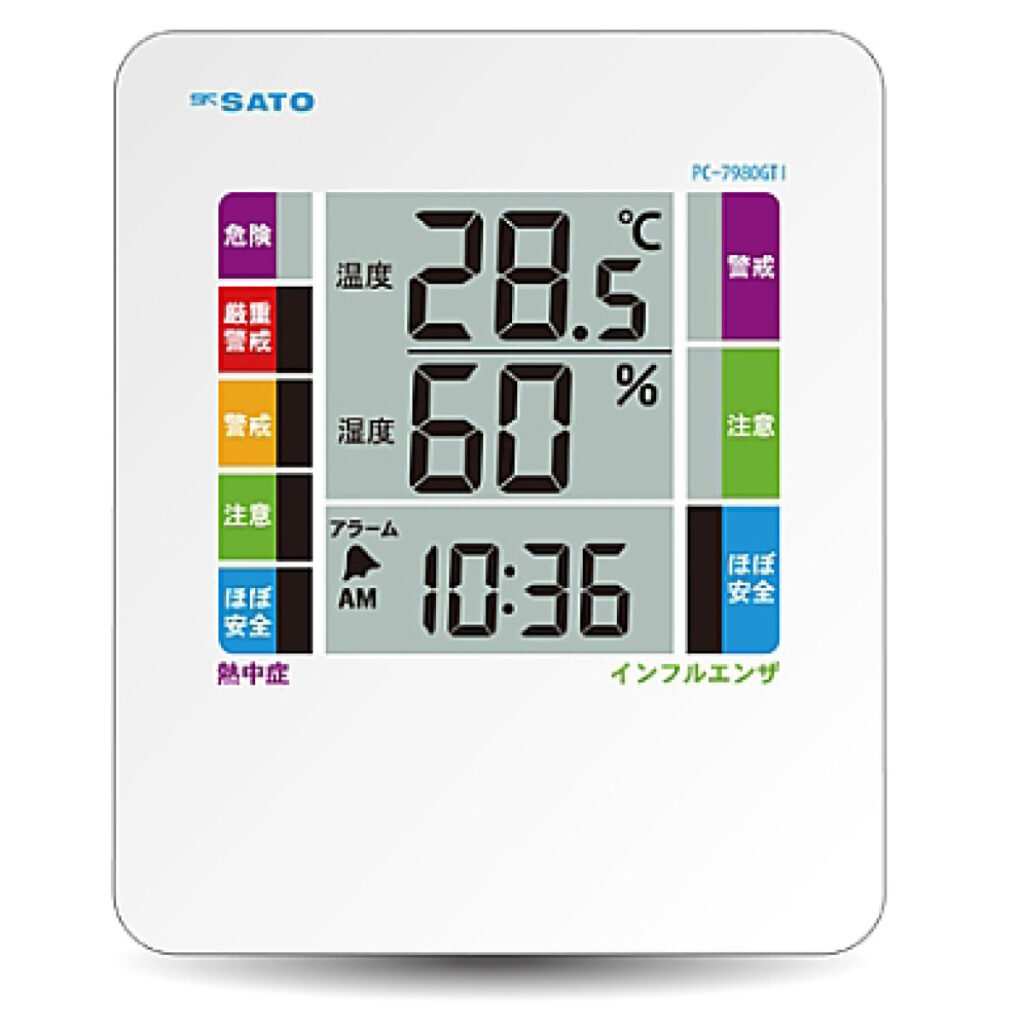

デジタル温湿度計

多機能なデジタル温湿度計です。

WBGT(暑さ)指数だけでなく、バー表示や値警報機能で分かりやすくお知らせします。

※熱中症計は5段階表示(ほぼ安全・注意・警戒・厳重警戒・危険)、インフルエンザ指数は3段階表示(ほぼ安全・注意・警戒)

今日と前日の最高・最低温度・湿度、最低温度、湿度を表示。設定した時刻に毎日アラーム音を鳴らすことができます。

皮膚の薄いカ所を冷やす

熱がこもる前に、普段から身体を冷やしすぎない適所の温度を下げることで、体温を下げやすくしましょう。皮膚が薄く、脈が振れやすいところが効果的です。

・手のひら

・こめかみと耳の間(脈があるところ)

・手首、ひじやひざの裏側

・足の裏

これらの場所は、濡れたタオルや、保冷剤をタオルなどで巻くなど、高齢者でも冷えすぎない方法で冷却しましょう。

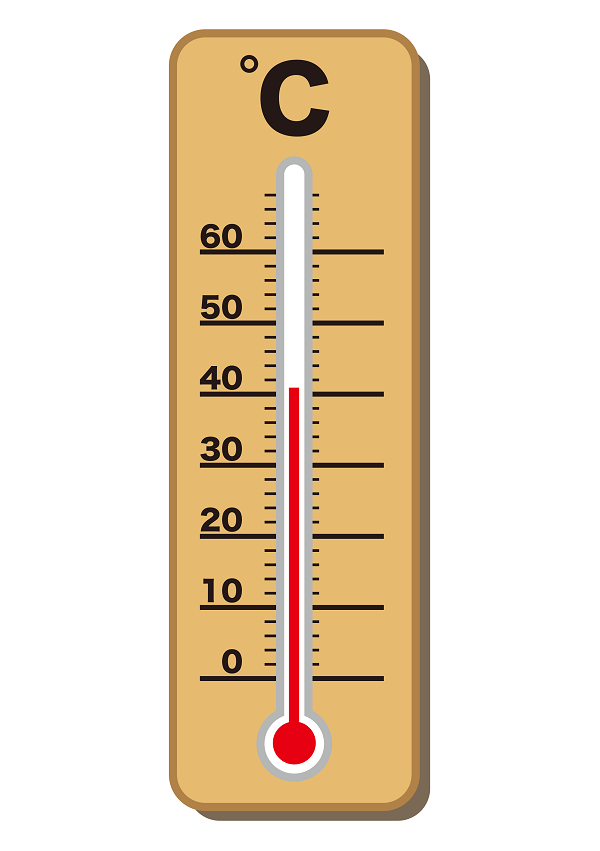

大きな室内温度計を設置する

暑さを感じにくいなら、見やすい巨大な温度計は有効です。デジタルの湿温度計でもいいのですが、認知症の方や、デジタル文字が見ずらい高齢の方には目に入りやすいように巨大な温度計もおすすめです。知り合いやご近所さんでは、この大きい温度計を活用されています。

「〇℃にいったらエアコンをつけましょう」と、本人に認識してもらうことが必要です。近所の認知症の男性は、ケアマネージャーから、この巨大温度計に印をつけてもらい、そのラインに達したらエアコンのボタンを押下すると教わっていました。

このように認知症の場合は、温度の理解ができない場合もあります。ケアマネージャーさんやヘルパーさん達とも連携ををって、日頃からエアコンを意識する行動にしましょう。

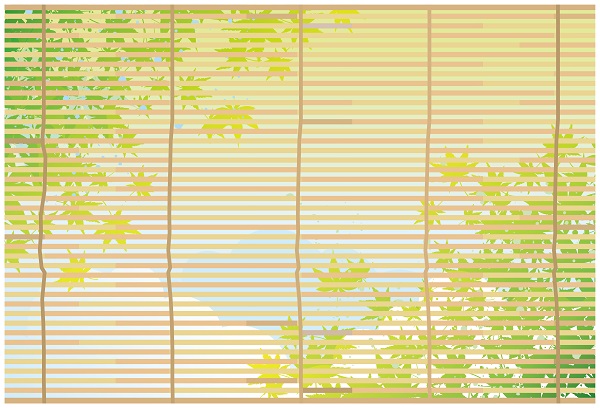

直射日光を遮る

高齢者の方は、遮光カーテンで日光を完全に遮断するのを好まない方もいます。

そんな時には『すだれ』がおすすめです。

窓の外側に立てかけておくだけでも随分と違います。もっと日光をさけたいのなら『日よけシート』もいいでしょう。

直射日光が建物に当たらないように工夫してみましょう。

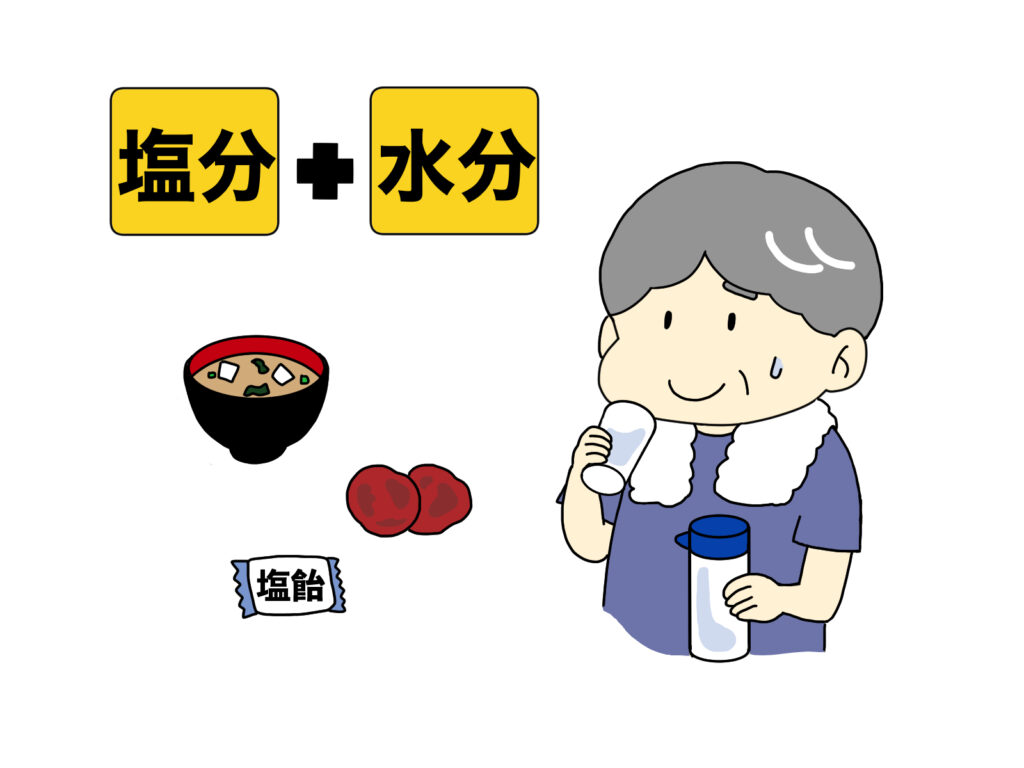

水分と塩分の補給

水分補給は予防と緊急措置の両方でとても重要です。熱中症の初期症状が現れたらすぐに水分と塩分を補うことが大切ですが、予防のためにも日常的に水分と適度な塩分を摂取しましょう。

脱水症状にならないように「水分だけ補給しとけばいいかな」と思いがちですが、じつは塩分も非常に大切です。

塩分が不足すると、熱もこもりやすくなります。水分補給と塩分補給はセットに考えて、塩飴や、梅干しなどの食品、もしくは塩分補給のタブレット(ラムネのようなもの)で補いましょう。

ハジー安心ストロー

キャップを開け閉めする必要がなく、片手で素早く水分補給出来ます。

トリガーを握っている時のみ吸うことができる設計。横になったまま飲むことができ、倒してもこぼれません。

マメな水分補給にぴったりの便利グッズです。

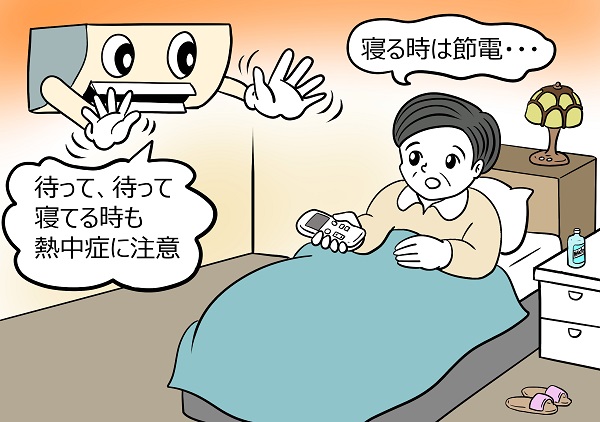

熱中症は夜の就寝時になることも

高齢者の熱中症は日中の室内だけでなく、夜の就寝時にも注意が必要です。エアコン嫌いの方は

「エアコン病になる」

「寝るときなんてもってのほかだ」

と考えがちです。実は、寝ている間も熱が身体に溜まるため、暑さを感じずらい高齢者は就寝時にも注意しましょう。

就寝時も室内温度と水分補給

扇風機だけでは、なかなか室温も下がりません。エアコンの温度設定を上手に使って、扇風機と一緒に使うのも効果的。

扇風機との合わせ技で、エアコンの冷え過ぎも防ぎましょう。

また、寝る前に水分補給する人も多いかもしれません。夜に一度起きる人なら、枕元にペットボトルを置いておくのもいいでしょう。

こまめな水分と塩分補給を忘れずに。

まとめ

高齢者の熱中症は、室内でも注意が必要です。暑さを感じづらい、汗をかきにくい、脱水をおこしやすなど、いくつもの要因が重なって熱中症は起こります。

普段から気を付けるには、水分補給しやすい介護用品も役に立ちます。高齢者でも飲みやすい工夫がしてあれば、抵抗なく日常使いをしてくれそうですよね。

介護用品に迷ったら、専門の用品を探してみるのもよいでしょう。高齢者の方々が毎日過ごしやすくなるようなアイテムで、夏の熱中症も乗り切りましょう!

コメント