高齢者にとって便秘は、単なる不快感にとどまらず、体調や認知機能、精神状態にまで影響を及ぼす可能性があります。 「数日出ていないだけだから…」と放置してしまうと、腸閉塞や排便困難による転倒、さらには認知症の悪化など、深刻な事態につながることも。

この記事では、「高齢者 便秘」という視点から、便秘の種類・原因・対策・予防法までを詳しく解説します。

高齢者に便秘が多い理由とは?

加齢に伴い、腸の働きや筋力が低下することで、便秘になりやすくなります。以下のような要因が複合的に関係しています。

主な原因

- 腸の蠕動運動の低下:筋力の衰えにより、腸の動きが鈍くなる

- 水分・食物繊維の不足:食事量の減少や偏食が影響

- 運動不足:活動量が減ることで腸の刺激が弱まる

- 薬の副作用:降圧剤、抗うつ薬、鎮痛薬などが便秘を引き起こす

- 排便習慣の乱れ:トイレを我慢する、排便のタイミングを逃すなど

これらの要因が重なることで、慢性的な便秘に悩む高齢者が増えています。

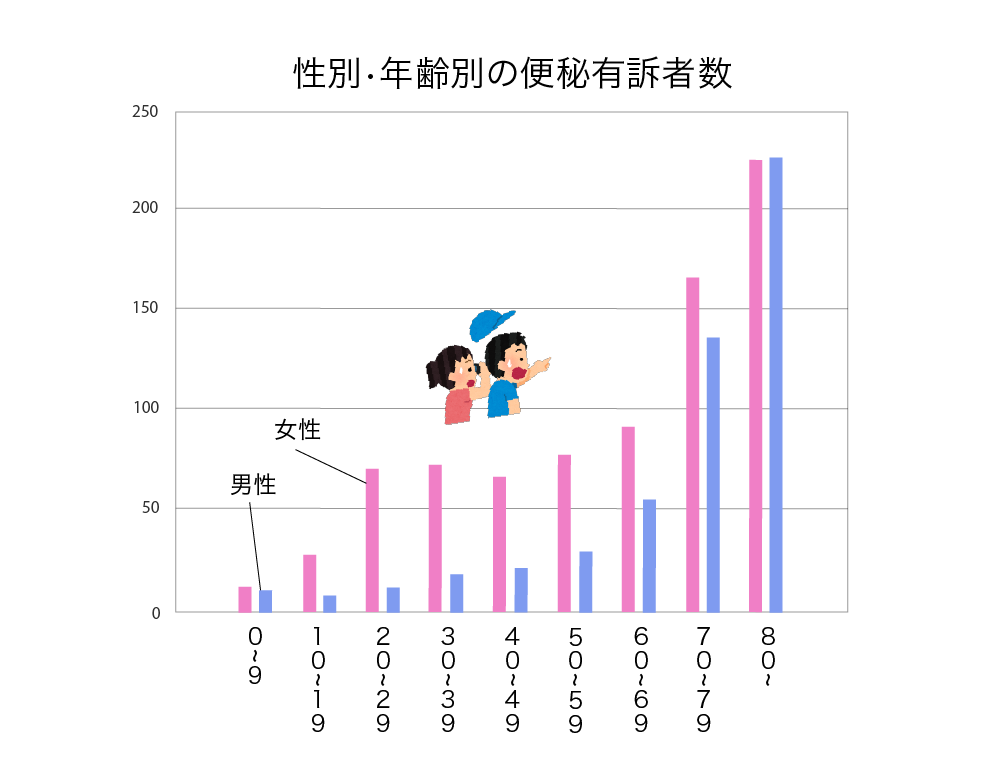

この調査の数は「便秘の自覚がある/調査に回答できる」状態の方の数値ですので、潜在的な高齢者の便秘はより多くなると考えられます。

高齢者の便秘の種類と特徴

便秘と一口に言っても、原因や症状によっていくつかのタイプに分かれます。高齢者に多い便秘の種類を理解することで、適切な対策が立てやすくなります。

機能性便秘(最も一般的)

- 腸の動きが弱く、便が腸内に長くとどまることで水分が吸収されすぎ、硬くなる

- 加齢や運動不足、食生活の乱れが主な原因

痙攣性便秘

- ストレスや自律神経の乱れにより、腸が過剰に収縮して便がうまく運ばれない

- ウサギの糞のようなコロコロした便が特徴

直腸性便秘

- 便意を感じにくくなり、便が直腸に溜まっても排出されない

- 排便を我慢する習慣や、寝たきりの生活が原因

食事性便秘

- 食事量が少ない、食物繊維が不足していることで便の材料が足りない

- 朝食を抜く習慣やダイエットが影響することも

高齢者の便秘が引き起こすリスク

便秘は体調不良だけでなく、精神面や認知機能にも影響を及ぼします。

便秘による主なリスク

- 腹痛・膨満感・食欲不振

- 不眠・イライラ・不安定な気分

- 転倒リスクの増加(排便時のいきみやふらつき)

- 認知症の悪化(腸内環境の悪化が脳に影響)

- 皮膚トラブルや体臭の悪化

- 腸閉塞や排便困難による緊急入院

便秘は「腸の問題」だけでなく、「全身の問題」として捉える必要があります。

高齢者の便秘対策|今日からできる5つの工夫

便秘の改善には、生活習慣の見直しが欠かせません。以下のような工夫を取り入れることで、自然な排便リズムを取り戻すことができます。

1. 水分をこまめに摂る

高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、意識的に水分を摂ることが重要です。 1日1.5〜2リットルを目安に、少量ずつこまめに飲むようにしましょう。

2. 食物繊維を意識して摂る

野菜、果物、海藻、きのこ、豆類などを積極的に取り入れましょう。 特に不溶性食物繊維(ごぼう、玄米など)と水溶性食物繊維(オートミール、りんごなど)をバランスよく摂るのがポイントです。

3. 適度な運動を習慣にする

ウォーキングや軽い体操、ストレッチなど、腸を刺激する運動を日常に取り入れましょう。 寝たきりの方でも、座ったままでできる体操があります。

4. 排便習慣を整える

毎朝決まった時間にトイレに座る習慣をつけることで、腸がリズムを覚えます。 便意がなくても「座るだけ」でも効果があります。

5. 腸内環境を整える食品を摂る

ヨーグルト、発酵食品(納豆、味噌、漬物など)を取り入れることで、善玉菌を増やし腸内環境を改善できます。

寝たきり高齢者の便秘対策

寝たきりの高齢者の場合、排便のタイミングを逃しやすく、便秘が慢性化しやすい傾向があります。特に、排便の感覚が鈍くなっている場合は、本人の訴えがなくても、定期的な声かけや排便記録の管理が重要です。

また、排泄環境の整備も見落とせません。ベッド上での排泄が中心になる場合は、プライバシーへの配慮や、臭いや音への対策が、精神的な安心感につながります。介護者が焦らず、穏やかに対応することで、排便への抵抗感を減らすことができます。

便秘が長引く場合は、訪問看護師や主治医と連携し、浣腸や摘便などの医療的処置を検討することもあります。これらは専門職の判断が必要なため、自己判断で行わず、必ず医療者に相談しましょう。

さらに、便秘が続くことで食欲が低下し、栄養状態が悪化することもあります。排便の状態は、体調のバロメーターでもあるため、日々の観察と記録を通じて、早めの対応につなげることが大切です。

排便リズムを整える声かけと習慣づくり

- 毎朝決まった時間にトイレやポータブルトイレに座る習慣をつけることで、腸が排便のタイミングを覚えます。

- 寝たままでも「排便の時間だよ」と声かけすることで、意識づけができます。

腹部マッサージや体位変換

- やさしく時計回りにお腹をマッサージすることで、腸の動きを促進できます。

- 2〜3時間ごとに体位を変えることで、腸への刺激が生まれ、排便を助けます。

座位保持が可能なら、座らせる時間をつくる

- ベッド上でも背もたれを起こして座位をとることで、重力の助けを借りて排便しやすくなります。

- 座位保持が難しい場合は、介護用クッションやリクライニング機能を活用しましょう。

便秘薬の使用は慎重に

便秘薬は即効性がありますが、常用すると腸の働きが弱まり、依存につながることも。 高齢者の場合は特に、体力や腸の状態に合わせて慎重に選ぶ必要があります。

使用時の注意点

- 医師や薬剤師に相談してから使用する

- できるだけ自然排便を目指す

- 食事・運動・生活習慣の改善と併用する

介護中の方へ:便秘は心身のサイン

介護をしていると、排便の管理は避けて通れないテーマです。 便秘が続くと、本人の気分が不安定になったり、介護負担が増したりすることもあります。

見守りのポイント

- 排便の頻度や状態を記録する

- 食事・水分・運動の状況を把握する

- トイレの声かけや環境整備を行う

- 便秘が続く場合は医師に相談する

便秘は「恥ずかしいこと」ではなく、「健康管理の一部」として捉えることが大切です。

まとめ:高齢者の便秘は予防と早期対応が鍵

高齢者の便秘は身近な問題です。 しかし、放置すると心身にさまざまな影響を及ぼすため、早めの対策が重要です。

水分・食物繊維・運動・排便習慣・腸内環境の5つの柱を意識しながら、無理なく続けられる工夫を取り入れていきましょう。 介護中の方も、本人の気持ちに寄り添いながら、安心できる排便環境を整えることが、快適な生活につながります。

「食べる」介護のきほん

1,650円

食事場面での困り事への対応、誤嚥予防のポイント、家庭でできる口腔ケアまで「介護する人」の実情もふまえたノウハウや考え方を提案します。

●第1章:「食べる楽しみ」を維持するために知っておきたいこと

●第2章:食事中のこんな「困った」ありませんか?

●第3章:食事の「困った」は姿勢で改善できる

●第4章:家庭でどこまでできる? 現実的な口腔ケア

●第5章:噛む・飲み込む力を高めて病気予防

高齢者の便秘対策に役立つおすすめ商品

便秘対策は生活習慣の改善だけでなく、排泄環境の整備も重要です。Capsヤフーショップでは、介護現場の声をもとに開発された実用的な商品が多数取り揃えられており、便秘予防や排泄支援に役立つアイテムが見つかります。

コメント