夏は誰でも食欲不振に陥ることがありますが、特に高齢者の食欲不振は深刻です。

高齢者はなかなか自分の不調に気づきにくかったり、周りに迷惑をかけてはいけないと、我慢をしがち。

ちょっとした気分や体調の変化が大きな不調につながる可能性もありますので、早めの対処が必要です。

今回は、梅雨どきや湿気の多い日本の夏の不調を少しでも軽くしていくお話です!もちろん、高齢者だけでなく、皆さんに効果のある方法ですので、ぜひ最後までお読みくださいね♪

食欲不振の際にも食べやすい高栄養食

食欲不振のときは、どうしても麺類に頼りがち。しかし、栄養バランスが偏り余計に体調が悪化してしまうことも。

こういったときに便利なのがレトルト介護食です。

介護食は噛む・飲み込むことが難しい方のために作られていますが、食欲不振の場合にも口に入れやすい、また、栄養バランスやカロリーなども工夫されており、非常に助かります。

アイソカルゼリーハイカロリー

少量で効率よくカロリー補給

1カップ(66g)で、おかゆ約1杯分(全粥食200g)のカロリーを摂取することができます。

食べやすさ、効率的なカロリー補給、良質なたんぱく質の摂取ができ、医療・介護現場でのシェアNo.1。さまざまなフレーバーがあるのもおすすめポイント。

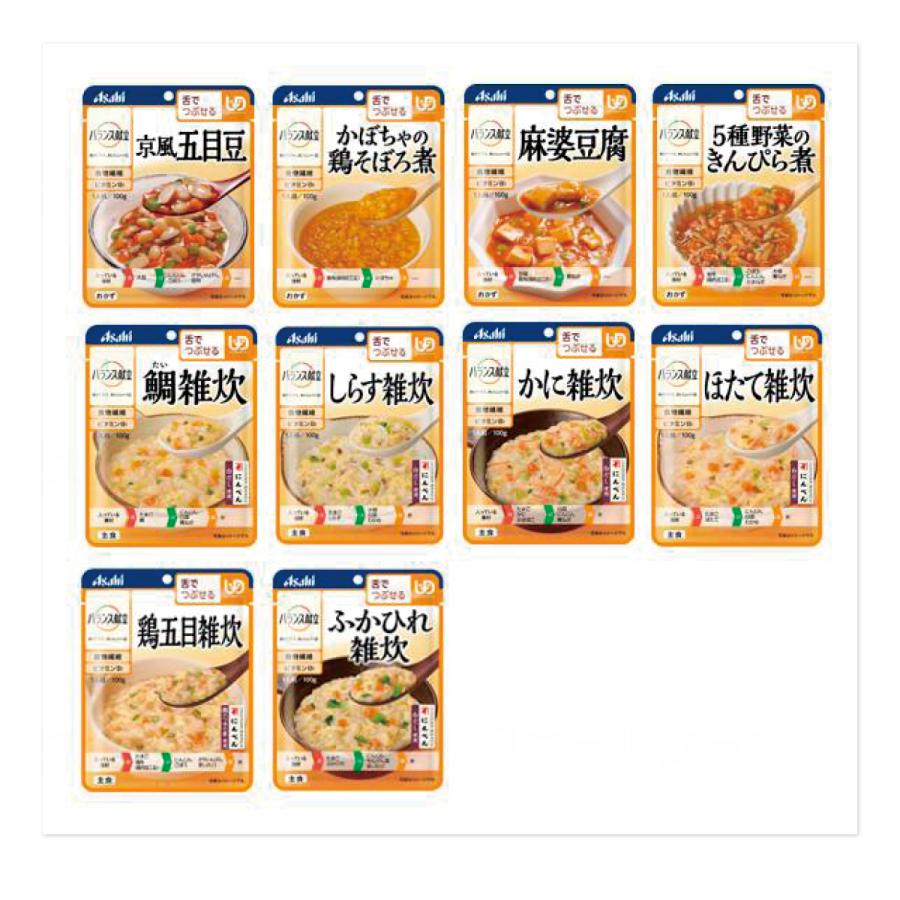

レトルト介護食 バランス献立 舌でつぶせる10種10個

日常の食事から介護食まで幅広く使える、食べやすさに配慮した食品です。

カロリーはそれぞれ100キロ前後ですが、バランスよく栄養を摂取することができ、バリエーションのあるメニューで、食欲のないときでも食べやすい量です。

夏の高齢者の食欲不振や不調は「湿気を除く」がポイント!

東洋医学的には「季節(外の環境)と体の内部はリンクしている」と考えられています。

例えば体に熱がこもりやすい方だと、夏が来れば余計暑くなりのぼせてくらくらしたり。

潤いが足りない方だと、秋の乾燥シーズンに一気に空咳や皮膚の痒み、カサカサなどが出る。

そして湿気が多い方(水分の循環のよくない方)であれば、梅雨時期などまわりに湿気の多い時期は体内の湿気が余計に増して、めまいや頭重、食欲不振や吐き気、謎の下痢、おりものの増加、ジュクジュクした湿疹や締め付けによるかぶれ、目ヤニ鼻水や関節痛、気分の落ち込みや出口のないぐるぐるした思考など様々な不調が出てしまいます。

「湿気」というのは、それが滞る場所によって色々な不快症状を引き起こしてしまうのです。

一般的に高齢になると、尿の出が悪くなったり、汗をかきにくく体温調整が難しくなるなど、体内の水の流れに異常を起こしやすくなります。

脱水には充分気を付けなければなりませんが、多湿の時期には同時に、この体内の「湿気の偏在」にも注意が必要なのです。

周りの環境の湿気の減らし方

湿気が体に不調をもたらすことをお伝えしてきましたが、実際にこの梅雨時期から初夏、もしくは秋の長雨の時期などに不調が出やすい方が楽に毎日を過ごす為には「体の中や周りの環境の湿気を少しでも減らす」ことがポイントです。

- 環境への工夫

・長くいる場所や寝室を除湿する

(除湿器やエアコン除湿モードの使用。また定期的な布団乾燥機の使用も◎)

特に高齢者の寝床は布団の上げ下げも少なく高湿度になりやすい為、布団乾燥機は非常におすすめです。

最近の布団乾燥機は昔のようにビニールのマットを布団に挟み込むタイプではなく、本体から伸びるノズルを布団の間に差し込むだけでよいマットレスタイプが販売されていますので是非取り入れてみてください。

- 体への工夫

・ハトムギ茶やとうもろこしのひげ茶などを飲用して利水する

・枝豆や豆腐など豆類を積極的に摂る(こちらも利水のため)

・入浴や運動で軽く発汗するのもとても効果的です!

利水とは、腎を温めて、脾を健全にすることをいい、具体的には体内の余分な水分を尿や発汗によって排出することを指します

注意すべき利水の方法

上述したとおり、豆類は湿気の多い時期に積極的に摂りたい食材ですが、注意点があります。

例えばあずきは単体なら利水に良いですが、あんこのお菓子はお砂糖が水を溜めこみやすいため(糖は吸収される際、水分と共に入る為)逆効果となり、湿気が多めの方にはおすすめできません。

また、暑い時期に体を冷やすため摂りがちなアイスクリームや、その他のお菓子も同様に、水を溜めたり胃腸に負担がかかり余計に循環(水はけ)を悪くしてしまうので、食べすぎないよう気をつけましょう!

高齢者であれば、あずきや枝豆などをサラダに入れたり、大豆の冷奴などもいいですね。

ただし胃腸が弱い方の場合は生野菜がまた消化器の負担になりやすいので、その場合はおひたしに混ぜるなど熱を加えた調理を工夫されてみてください。(真夏のような暑さが続く時期であれば、火を通さなくても負担になりにくいです。)

体内にある湿気の感じ取り方

湿気は厄介なことに、いわゆる「浮腫(むくみ)」のように一般的に目で見て分かりやすいものだけではありません。

西洋医学では、ふくらはぎなどをしばらく圧して指の後が付く・皮膚の戻りが悪いことを「むくみ」と言いますが、東洋医学の「むくみ・水の滞り」はとても広い概念です。

それを感じ取るには、めまいや重だるさなど前述のような数々の不快症状に加えて、その他いくつかのポイントがあります。

・舌を出してみると、ぼってりと幅や厚みがある

・舌に苔が多い、もしくは水分が多く光って見える

・手首の脈を取ると、トクトクと脈打たずニュルニュルとした柔らかい妙な感覚がある

これら全てが出ている場合もあれば、一つだけの場合もあります。

一度見ただけでは判断がしにくいものですが、こうしてご自身の脈や舌、またケアしている方の脈や舌を定期的に見つめることで早めに異変に気付いたり不具合の原因を探りやすくなりますので、コミュニケーションを兼ねてぜひ取り入れてみてくださいね。

湿気の多い日本の夏を過ごす私たちは、健やかな暮らしのためにはまず、この梅雨や長雨の時期に「湿気」で体を傷めないことが、夏や、その後一年の健康を大きく左右すると考えています。

そして、その湿気を体にためてしまう一番の原因は「胃腸の弱り」です。

東洋医学的に言うと「脾胃の弱り」といいますが、これらが弱ると「水を巡らせる力を作れない・発揮ができない」という状態になり、結果として様々な場所に水が偏ってしまうのです。

梅雨時期や雨が続いている湿気の多い時期は特に、「消化器官を大切にする」ということを少しだけ頭に入れてお過ごしくださいね。

キンキンに冷えた飲み物や甘いもの、脂っこいものの食べすぎ飲みすぎには何卒ご注意ください!

まとめ

お伝えしてきたとおり、体の中の湿気はいわゆる「むくみ」など目で見てわかりやすいものばかりではないので、自覚がしにくいです。

特に痩せ気味の方や高齢者であれば尚更、まさかこの不調に湿気が悪さをしているなど思いもよらない場合があります。

しかしその可能性に気づき、日々ほんの少しの心がけを継続していけば随分と過ごしやすくなりますので、頑張りすぎずに対策を続けたいですね。

繰り返しになりますが、梅雨や多湿の季節を元気に乗り切るということは、夏バテを減らし、その後の秋や冬の健康状態をも大きく左右するということに繋がります。

東洋医学の養生とは「常に半年先のためのもの」と言われることもあるほど。

社会状況も含め大変な毎日ですが、一緒に気を付けていきましょう!

(私も深夜の食べすぎ飲みすぎをついついやってしまうことがあるので気を付けます!)

コメント